近頃(現代)の若者はスマホ症候群ではないでしょうか。以前は有紐式ヘッドホーンが多く見かけましたが 今日ではワイヤレスインナーヘッドホーンが主流となりつつあります。購入価格は数万円ですね。その音源であるデジタルオーディオプレーヤーの音源を自宅では古いかもしれませんが大きなスピーカーが身近に転がっていますね。それらのスピーカーシステムを鳴らすためのアンプの工作です。となれば再生音源はデジタルオーディオプレーヤーのイヤホーン端子からの出力をスピーカーを鳴らすアンプの工作です。

ICを使ったステレオアンプの工作は 最初投稿したのが 2011-11-16 です。十数年経過しました。パワーアンプに使ったICも入手できにくくなっていますので 今回新規に購入したICを使っての工作事例です。

なお ICを使ったステレオアンプ工作を閲覧される方はこの項目をジャンプしてください。

.jpg) |

| 72mm× 48mm蛇の目基板に組み立てた ICパワーアンプ |

上図は今回新規購入先とて東京秋葉原に店舗を構える大手通販会社より購入した パワーアンプIC 2種類です。後部に写っているのは CR減衰型トーンコントロール回路であり増幅部は存在しません。通常のステレオアンプのAUX端子にデジタルプレーヤーからの信号を変換コネクターを挿入し直接接続しても大きな音量は得られないはずです。通常AUX端子で扱うレベルに比較して小さい値でありインピーダンスも異なります。そのためデジタルオーディオプレーヤーのイヤホーンソケットからの信号であれば通常のステレオアンプからのスピーカーをまともに鳴らすことができません。そのために多少の小細工が必要となります。レベル調整のためアウトプットトランス山水 ST-32を使った回路も存在します。逆接続でステップアップトランスとして使用です。その場合二次巻き線にヘッドホン端子を接続し一次巻き線からAUX端子に接続する方法です。ST-32の規格は インピーダンス比 1200Ω: 8.0Ωですのでデジタルプレーヤーヘッドホーン端子 16Ω/10mW の音源とした場合 負荷側では2.4KΩとなりステップアップトランス構造です。トランスのコア材はニッケルコアであり小型ながら優れもののトランスです。この場合電子的な増幅回路は存在しません。昔から存在するマッチングトランス・変圧器機能です。ST-32 は 200mW プッシュプル用小型トランジスターラジオに採用されたトランスで50年以上経過しますがいまだに製造されています。一次巻き線のセンタータップは使用しません。

.jpg) |

| PCM録音が可能 所有しているデジタルボイスレコーダー |

製造後十年ほどとなる愛用しているデジタル・ポータブル・オーディオ・ボイスレコーダーです。機能としては多くの方が使用している Apple iPod, SONY WALKMAN タイプの再生のみのポータブルプレーヤーではありません。再生は同じヘッドホーンを使える構造であり これらのデジタルオーディオプレーヤーでも問題ないと思います。所有している機器はデジタル・オーディオ・レコーダーに属すると思います。電源は単三型もしくは単四型乾電池一本で10時間ほど動作するレコーダーです。エネループ充電池を搭載した場合 PCにある USB 端子より電池を充電できる機能も搭載しています。 PCM録音又は MP3 録音すれば 各ファイルでメモリーに記録されます。又 PC に保管してある音楽ファイルをレコーダーのメモリーに転送し 自分好みのオーディオ再生が可能です。唯一ローコストのデジタル音源再生プレーヤーと解釈します。ウォークマンなどに付属しているスピーカーを鳴らすシステムでは小さなスピーカーが搭載されており Hi-Fi 音源再生とは言えませんね。現代の若者たちは満足しているのでしょうか。昔の若者・ながら属では 当時風靡した U4 などのステレオ・カセットテープ音源を再生し BGM としていました。45 回転ドーナツ盤(EP盤)・33.1/3 回転 LP盤などのアナログレコード盤全盛からデジタル信号CDディスク出始めの時代と思います。

左 ヤマハ設計 ICR-PS1000M 単三型エネループ充電池1本を搭載 micro SD 16GB実装。

中央 ICR-PS401RM 単四型エネループ充電池1本搭載 内蔵メモリー4GB,外付けメモリー micro SD 8GB 実装。

右 ICR-S280RM 単四型エネループ充電池1本搭載 外部メモリーは取り付け不可 内蔵メモリー 1GBのみです。 録音はPCM/MP3が可能であるが 再生は MP3/WMA ファイルのみ再生可能機能です。この機種で録音したステレオPCM音源は再生可能ですが 内蔵メモリーに転送したPCMファイルは再生することができません。現在MP3およびWMAファイルを転送しミュージック音源として利用しています。内蔵メモリーに約250曲以上収納できます。

上記記載のデジタルオーディオフレーヤーを活用しています。ヘッドホーン接続端子に接続するヘッドホーンのインピーダンスは 16Ω以上 10mW 程度の規格です。製造後10年ほどになると思いますが現役で動作します。使用環境として道楽作業部屋には 組み立て後 50年 ! ! ! 真空管アンプシステムの複数台真空管アンプが鎮座しています。アナログレコードプレーヤー・10号リールオープンリールデッキ等問題なく実働します。100リットルのボックスに搭載した六半フルレンジスピースカー(P-610A系 16Ω)2並列システムにコーン型ツイーターを構えたフロア型バスレフスピーカーです。スピーカーの能率が95dBほどであり 数ワットの出力でも実用となる ICステレオアンプの工作です。これらのスピーカーを駆動するための ICアンプ工作であり 接続方法はレコーダー本体にあるヘッドホーン3Pミニプラグを接続しての動作です。動作電源は不用品として周辺に転がっている ACアダプター(スイッチング電源)を再活用での工作です。動作電圧 DC:12V/2A,DC:24V/0.8A を再利用します。今回使用しているスピーカーの特性から8Ω負荷において IC出力電力を5W以上とします。使用するスピーカーでは 真空管アンプ WE-421A 単管シングルA級増幅回路で ソフトディストーションである出力3Wのステレオシステムでも道楽部屋では音量的には何の問題もなく動作しています。これらの動作環境から歪率3パーセント以内とし最大出力5W以上の能力であればBGM程度であれば実働可能と判断しました。現実動作ではまともに1W以上の電力で動作していません。1W以上となればうるさく感じます。ただ瞬間的な大音量でも歪として感じられない出力を半導体アンプの場合5Wと設定したわけです。これは個人的な感覚であり 現代のハイパワー・能率の悪い小型スピーカーでは実現できません。繊細な高域・人間の声の明瞭度・低域の音圧を考えれば必然的に口径が六半(16cm)以上のラッパが必要と思います。別室では38同軸スビカー(Altec Lansing 612C Monitor/604-8K)も実働します。駆動アンプは Laxman SQ-38FD です。

.jpg) |

| 新規購入した AN7171K TA8265K |

上図は新規購入した ステレオパワーアンプIC類です。1個当たり200円以下で購入できます。販売会社ではまだ数千個の在庫があるようです。(2022年11月)

|

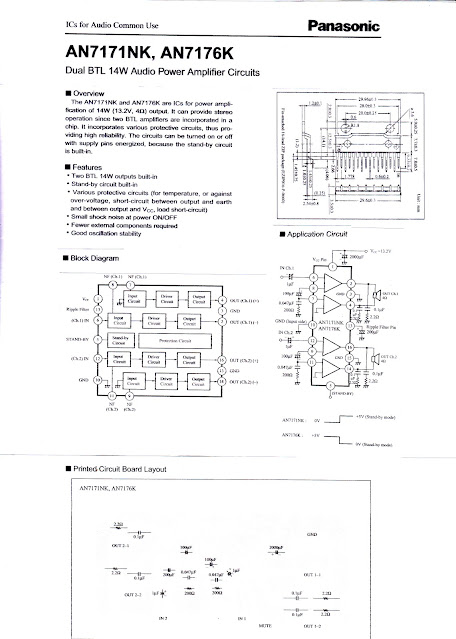

| AN7171K データーシート抜粋 |

このICは Gv 利得が 52.5dB と高利得であり 基板に配線するときには気を付けないことがあります。入力端子と出力端子が接近した部品取り付けの時に音量を上げると異常発振によるひずみが増加しました。今回採用した蛇の目基板はインチピッチであり ICからのリード線がうまく配線できません。ICの足のピッチは 1.778mm 間隔です。ICを45度傾ければインチピッチの基板には無理なく取り付けできますがこの基板で回路を組み立てた時に異常発振を起こしてしまいました。1号機の基板工作失敗です。いかにインチピッチ基板にこのICを搭載するかを思考しました。下図の画像で判明しますが共通個所のリード線配線を空中配線としました。空中配線としたリード線は 3pin,10pin,15pin,GND(接地)端子と 5pin STAND BY 端子です。合計4pinを間引きましたので残りのピンを間隔を広げて何とか基板に装着することができます。スタンバイ端子はオープン状態で動作するため接続箇所はありません。どこにも配線しないでオープン状態で使用します。ここでインチピッチの基板とは穴の間隔が 2.54mm です。これではICはまともに配線できませんね。ICのグランド接地端子は0.8Φ単線銅線を使って空中配線で接続です。ただ 10pin はんだ付け個所からはプリアンプ部の接地回路として黒色の電線を取り付けます。画像では Ch-1,Ch-2 出力部は基板の左右に集中させており 中央部は入力部とフィルター回路およびNF回路素子のみを集中配線してあります。基板右上部のコネクターはスピーカーまでの配線端子です。基板中央の3P端子は L-Ch,R-Ch 3P入力コネクターです。このように各動作個所を間隔をあけることにより異常発振は発生しません。メーカーから推奨される基板パーターンを参考にしてください。左側の出力端子からは右側のコネクターまで空中配線としています。

.jpg) |

| AN7171K 取り付けピン足の加工 |

.jpg) |

| AN7171K パワーアンプ2号機 |

.jpg) |

| AN7171K 3号機 動作試験 |

下図は各部品を基板に組み込んだ画像です。大きな電解コンデンサーが目に付くと思います。右上から電源フィルターコンデンサー2200μF/35WV 左横2個 アウトプットカップリングコンデンサー 1500μF/25WV 基板右下にはトランジスター 2SC1740 によるゲイン不足補完回路を組み立てました。電流帰還バイアス法による増幅回路です。IC入力コンデンサーは OSコンデンサー 2.2μF を使っていますが通常仕様の場合プラス極はIC本体側となりますが今回トランジスター回路のコレクター側と接続となるためプラス極側はトランジスターコレクター側となります。このIC TA8265K の場合動作電圧は DC:24V アイドリング電流 74mA であり 消費電力は 1.76W 消費しますのでICには適切な放熱が必要となります。8Ωのスピーカーを駆動する場合 THDが1%下回るのが4.5W以下ですので何とか実用性のあるGBM程度での仕様には対応できると思います。メーカーからは推奨されていませんが 接続するスピーカーが4Ωとなれば 出力される電力は2倍になるため ICからは発熱も増加します。ICの温度上昇が懸念されます。理論上電源電圧DC:24V において 電源電圧を波高値とした場合では 波高値での正弦波実効値を計算すると 8.48V/rms ですので4Ω負荷の場合の電力では歪は多いが18W, 8Ωの場合9Wです。実用性を考慮すれば 8Ω負荷時6Wは妥当と考えます。急激に歪が増加する電力値は4W~5W前後です。

.jpg) |

| TA8265K パワーアンプ基盤完成 |

|

| CR減衰型トーンコントロール回路 |

上図は CR減衰型トーンコントロール回路 の回路図です。次項目で説明しているトーンコントロール回路は主に NF形トーンコントロール回路で増幅回路との組み合わせですが 減衰型の場合増幅回路はありません。欠点として利得が減衰利得となり回路を通過すれば信号は小さくなります。又変化量がNF型と比較して大きく取れないことです。上図の場合 R3 1.0KΩの後にアンプの入力コンデンサーが接続されていますがこの間に1段のトランジスター増幅回路を挿入するわけです。理由として今回使用したICの Gv 値が 34dB とほかのICに比較して小さいため増幅度不足補償のためです。

今回デジタルオーディオフレーヤーからのヘッドホーン端子からの信号で動作します。そのためヘッドホーンと同等の負荷抵抗を入力端子に接続します。取り付ける負荷抵抗として最低 16Ωですが今回それよりも大きな値 62Ωとしました。VR1 の 100KΩと並列接続です。この抵抗により 接続線がオープン状態の時に誘導雑音が軽減されます。

2SC1740 を使った電流帰還バイアス回路ですが簡単な回路ですので図面は添付しませんが 回路定数だけ記載します。手持ち在庫品を使いましたが 汎用の小電力増幅トランジスターであれば同等に使えると思います。例として 2SC1815,2SC945,2SC536等。

トランジスター 2SC1740, バイアス抵抗 RA 560KΩ, RB 39KΩ, C-IN 入力カップリングコンデンサー OSコン 1.0μF/25WV, コレクター抵抗 RL(RC) 10KΩ, C-OUT 出力カップリングコンデンサー OSコン 2.2μF/25WV, RE エミッター抵抗 470Ω, CE バイパスコンデンサー 使用せず, 電源DC:24Vから100Ω通過後の平滑コンデンサー 470μF/25WV,

簡単な一段の増幅回路ですがご利益はあります。トーンコントロール回路での損失以上の利得がありレベル不足感はありません。当初次項目で解説していますがオペアンプ NJM4558DD を使った単電源増幅回路も実験しましたが部品点数も多く消費電力も多いため実験程度となりました。

上図は実験的に組み立てた NJM4558DD を使った増幅回路です。次項目でも説明していますが±2電源で動作するオペアンプですが電源を単一電源として組み立てた回路は説明していますので閲覧ください。単一電源であるため入・出力端子電圧は 1/2 VCC 電圧で動作させなければなりません。その 1/2 VCC 回路は簡略化したもので 470μF を2個直列接続とし7KΩを各コンデンサーに並列接続として1/2 VCC 回路を構築して各入力端子へバイアス電圧として接続しました。電源電圧 24V を接続した場合の回路電流は10数mA ほど消費します。トランジスター増幅回路とした場合供給電圧が DC:24V 消費電流は 2mA 程度です。ICで増幅する回路と比較してもトランジスター増幅回路のほうが簡単と思います。

まとめ

くだらない記載事項であったかもしれません。真空管オーディオシステムが主な道楽ですが真空管システムは消費電力も大きくエコではありません。PC操作時にBGM程度に今回作成したICアンプを愛用しています。ただ多くの方が愛用しているポータブルデジタルオーディオプレーヤーは所有しておりません。例としては アップル iPod SONY WALKMAN などの機器は購入しておりません。再生専用機であり生録音などには 対応できません。一部の機種にはCDフォーマットより優れたハイレゾ音源再生機能もあるようですがそこまでの機能は必要ありません。昔からのながら属の継続です。長時間好みの音楽がBGM程度に再生できれば満足できます。

ところが簡単にデジタル音源を再生できる機器は数多く販売されていません。現在稼働しているPCも現実には外付けUSB接続 A/D,D/A コンバーターを介して 真空管オーディオシステムの一部となっています。このコンバーターはテープデッキと同等の録音機能もあり 録音した音楽ファイルは HDD に保管されます。なおかつ液晶テレビとは光ファイバー接続してありますのでテレビ・ブルーレイHDDレコーダーの音源においても真空管オーディオシステムに組み込んであります。市販されている液晶テレビから出てくる音は HI-FI とは言うことができませんね。市場では安価であり省電力タイプのオーディオプレーヤーは皆無です。しかしデジタルオーディオプレーヤーとして販売されている機種では 単体の CDプレーヤーに付帯している機能です。フロントパネルに取り付けられたUSB接続デジタル音源再生装置です。MP3/WMA/AAC/WAV/FLAC/ALAC/AIFF/DSD/PCM このファイルが再生可能な機能が付加されている機種は安価ではありません。例を挙げれば DENON DCD-900NE などと最新型のプリメインアンプ類です。そこで過去のデバイスとなったミニディスク 最低MP3ファイルが再生可能であり CDディスク同等の音楽が聴くことができれば満足です。昔愛用していたアナログLPレコード盤もD/A変換しWAVEファイルとしてPCのHDDに保管してあります。同様にオープンリールテープで録音した生録音源もデジタル変換済みです。これらの保存してある音楽ファイルをデジタルボイスレコーダーに転送して音源として遊んでいるわけです。外出時はそのままデジタルオーディオプレーヤーとして動作し 帰宅すればPCのUSB端子と接続して内蔵しているエネループ充電池を充電しながら かつデジタルオーディオプレーヤーをPCからのUSB電源で長時間再生できることになります。接続している工作したアンプ電源は汎用スイッチング電源ACアダプターのみで動作します。今回工作したICアンプであり省電力仕様でエコとは思いませんか。

工作におけるアドバイス 基板に各部品を実装するにおいて間違いを防ぐ策があります。それは実態配線図を作成することです。メモ書きの紙にAN7171Kの場合横一列に足の番号ピンナンバーを記載し その番号に取り付ける部品を明記します。実物の足番号を確認しなかがら各部品を配置し最終的にはんだ付けをする工作方法です。最短でなおかつ能率よく配置策を考察しなければなりません。メーカーからの推奨される基板図も参考とします。

上図は基板にどのような部品を配置するかを考察した 手書きの IC ピン番号と どのような部品が取り付けられるかを表すメモ書きです。

今回採用したパワーアンプICですが次項目で記載したICに比較して出力電力値は劣りますが 通販の電子パーツ店ではこのようなオーディオ用途のICの種類は多くありません。BGM程度に手持ちの廃棄間近値思われるスピーカーを活用されてはいかがでしょうか。見渡せば高級機種ばかりお金持ちの道楽には追従できませんが デジタルポータブルプレーヤで音出しでも結構楽しめます。投稿作業中も工作したアンプで音楽を聴きながらです。

各自のアイデアによりケースに組み込めば小さなアンプシステムが完成します。トライください。

by musenan sennin

.jpg)

0 件のコメント:

コメントを投稿