無銭庵 仙人 と申します。時間はあるがお金が乏しいラジオ少年継続中の自由人です。

こよなく古典芸能の真空管アンプシステムを愛用していますが 真空管システムのサフシステムとして省電力仕様、多機能IC半導体アンプを工作しました。個人的な見解により記述していますので 誤解釈、誤記入が多々あると思いますがご勘弁を。高級なオーディオシステムとは違い 動作原理と簡単な算数程度の計算、実験過程も多少記述しました。不必要な個所は流し読みでも結構です。電子工作における多少ともヒントとなれば幸いです。

市販の見栄えの良いケースを加工するか ケースを塗装し レタリングなどを記入すれば実用性のある面白いアンプが作成できると思います。トライしてください。

ジャンクボックスをひっくり返し 部品等を調達して作成しましたコントロールアンプです。

費用をあまりかけずに作成しましたのでデザイン的には無理がありますがご勘弁を。

(w205×d165×h75)

通常であれば真空管アンプシステムで音楽等を流しながら道楽を継続していますが 夏場になると真空管システムから放出される熱源により 道楽部屋が高温室化となり 道楽を続けることができません。

昨今の電力事情により省電力のシステムが必要となり実験を繰り返し工作を決意しました。費用を極力かけずに真空管システムに似通ったシステムができないか !!! インターネット、本屋などで工作事例を探しましたが自分にあった事例を見つることができませんでした。

音源としては ヘッドホンプレーヤー等の ICデジタル機器による音源を大きなシステム・スピーカーでBGMのように鳴らすことを目標とし 又PCが自作機のミドルタワーであり 音を出せる環境でありません。スカイプ等で音が必要となり PCのオーディオボードのミニプラグ出力のステレオ音源にも対応出来るシステムを構築しました。USB 外部 D/A・A/Dコンバーター(SE-U55SX)で真空管システムにはPCがテープデッキとして動作できるようにPCと真空管システムと接続しています。液晶テレビなどのスピーカーではHI-FI とは言えませんね。そこでテレビにある光端子とD/Aコンバーターを光ファイバーで接続すればオーディオシステムと融合すれば音質は改善されます。PCと真空管システムが動作しますと どのような環境になるかは推察できると思います。 夏場は地獄・冬場は暖房となります。

ヘッドホンステレオの音源

単三形エネループ充電池で約10時間ほど動作するICレコーダーで 内部にマイクロSDカードを装着。

PCMステレオ録音で 生録ができます。(ICR-PS1000M)

現在2Gのメモリーが挿入してありMP3・WMAファイルの音楽ですと1日中音楽が流せます。

ヘッドホンステレオのヘッドホン端子より音声出力します。

他社のヘッドホンステレオなどでも同様の音楽を鳴らすことができます。

再生機器としの消費電力は通常のプレーヤーに比較して省電力再生装置です。

iPodは所有しておりませんのでヘッドホン出力端子の構造は把握しておりません。多分ステレオ用ミニプラグ構造になれば使用可能と思います。昔のカセットテープ音源に比較して格段と音質が向上しています。特に回転ムラが発生しません。ながら族にはBGMの再生に最適です。

アンプ回路構成の思考

現在販売されている普及品のオーディオシステムはマイコン制御で リモコン操作及びメーカーが作った音、グラフィックイコライザーの多用のセットばかりであり 小生の好みの音ではありません。昔ながらのアナログ操作の簡単な多機能 プリ、メインアンプを作成することにしました。

30年前に作成した8CHミキサーアンプを思い出し その時使用したオペアンプICが未だに安価で販売されていました。今回も同じような設計をし 作成しましたので記述します。

個人的にはCR減衰型のトーン回路は好みにより作成しません。 トーンコントロールVRの中心でフラットな特性とならず A型のVRを使用しますので機械的中心での特性にばらつきが発生しやすいためです。 VRの中心、機械的中心でフラット特性の負帰還 NF型トーンコントロール回路を使用します。個人的な主観で設計しました。CR減衰型にも長所はありますが・・・・ 個人の好みであり選択いただければよいと思います。常用真空管式コントロールアンプのトーンコントロール回路は うねりの少ないLUX型NFトーンコントロール回路を愛用しています。

NF型にも欠点があります。ブースト時には歪率が多少増加します。CR減衰型はパッシブ(通過型)回路であり NF型はアクティブ(能動型)回路となります。

汎用オペアンプIC

NJM4558DD NJM4580DD NJM072D

下図は 片チャンネル分 オペアンプICを2個使ったNF(Negative Feed Back) 型トーンコントロール回路の基本回路図です。VRの抵抗値が変われば周波数を決定するC,Rの数値が変わってきます。

作成例として数値を入れました。小生常用の真空管式コントロールアンプ(A3400)で使用している好みから 低域ターンオーバー周波数 500Hz 高域ターンオーバー周波数 3KHz とし 可変抵抗器の抵抗値を 50K(B)) として設計した数値です。又トーンコントロールVRの数値を変えて設計し 動作テストしましたので随時記述いたします。

A3400での使用状態は TONE DEFEAT, LOUDNESS ON で通常使用しています。

A3400のターンオーバー周波数切り替えは1000Hzを基準に 100Hz,250Hz,500Hz と 2KHz,4KHz,8KHz となっており 周波数が2倍、1/2倍(oct)の数列になります。 小生の好みにより なるべく女性シンガーの帯域はあまり変化させたくないため 高域ターンオーバー周波数を高めの 3KHz で設計しました。LPレコードなどの再生を目的としていないため 高域のスクラッチフィルター・低域のランブルフィルターなど付加装置は考慮していません。

回路構成部品

使用パーツは 下記汎用部品を使用して作成しました。今回新規に購入した部材はIC,VR,蛇の目基板程度で後の部材は在庫部品とジャンクボックス内の部品です。一番単価の高額な部品は2連VRで24型通測用でした。音量VRは安価な16型の2連、台湾製を数多く購入しました。

可変抵抗器

一番高額は ALPS 2連ディテントVRで100K(A)でしたが今回は使用していません。参考として記載。

経時変化で一番安定しているのは中央のコスモス RV24YN20S タイプの単連、2連VRの使用をお勧めします。

上左端が台湾製2連VR

下側2個がアルプス・ミニディテントVR10K(B)

主な回路構成部品

IC IC-1 NJM072D IC-2 NJM072D 又は NJM4558DD

( IC本家の TL072 RC4558でも問題なく使用出来ます)

固定抵抗器 R1=10K R2=47K R3=33K R4,R7=1K R5=22K R6=10K

R8=22K R9=2.2M (R2,R3はゲイン調整用抵抗)

RL=5.6K RH=1.5K

(固定抵抗は1/4W~1/8W型を適宜在庫分を使用)

フィルムコンデンサー C1=10μ/50WV

CL=0.056μ の近似値 0.055μ(0.033+0.022)

CH=0.004μ の近似値 0.0047μ(4700P) 実装4170pF

(目的の容量値にするため並列接続します)

セラミックコンデンサー CP=0.1μ/50WV(チタコン又は積層セラミック)

電解コンデンサー C3,4=470μ/16WV ~25WV

可変抵抗器 VR VR1=100K(A)又は250K(A) VR2.3=50K(B)

トーンコントロールアンプ基本回路図

上図のIC構成で IC-1はプリアンプ増幅部です。入力されたLINE信号が音量ボリュームで調整されたあと 次段のNF型トーンコントロール回路に送り出すために 増幅・インピーダンス変換回路です。オペアンプICは約30年前に開発されたTL072のセカンドソースICの JRC NJM072Dで入力インピーダンスがFET入力となっているため真空管並みの入力特性となっています。1個のICの中には独立したオペアンプが2組入っており 現在においても特性が良いため大量に製造されています。購入単価も1個あたり072は50円程度で購入が可能です。4558は1個25円でした。トランジスターを使った増幅回路を組み立てるよりは安価と思います。しかも簡単に利得の調整が可能です。

今回使用するオペアンプはあらゆる機器に採用されています。デジタル全盛の時代ですがオペアンプは産業用制御機器ではアナログセンサー信号をデジタルに変換する場所の増幅回に多用されています。開発当時より型番は変わりませんが 低雑音用のICが開発量産されています。mVを扱う増幅回路からLINEアンプまで多用途の汎用ICです。市販ではローノイズ選別品が安価に販売されています。パッケージとしてはチップタイプも存在しますが使いにくいため従来のDIPパッケージ品を採用しました。

フラットな特性の増幅回路の場合は帰還回路にはコンデンサー・コイルは挿入しませんがイコライザー(EQ)アンプなどでは帰還回路にL,Cを挿入して帰還する信号の周波数特性を持った回路となります。フラットアンプでは帰還量の調整だけですので抵抗しか回路には使われません。しかし実用回路では高域可聴周波数帯域外での増幅度を下げるため(ハイカット特性)小容量のコンデンサーが挿入される場合もあります。L,C,Rの組み合わせ回路により周波数特性を変化させ増幅度が変化する回路がEQ(RIAA,NAB)・TONE回路であるわけです。今回C,Rの組み合わせでのNF型トーンコントロール回路を組み立てます。

IC-1 初段の増幅回路はフラットな特性であり NF型トーンコントロール回路にローインピーダンスで送出されます。増幅度はあまり大きくはありません。R2,R3の抵抗値で増幅度を調整します。IC-1の右側はボルテージフォロアとなっており100%のNFBがかかっています。 入力インピーダンスが高く 出力インピーダンスが低い増幅度が1以下のインピーダンス変換回路です。

蛇の目基板に組み立てた電子回路

VRが100K(B) 2連 を使用した回路構成です。

配線図のトーンコントロールVRで黒丸印がある方向がブースト(増強)

IC-2 はNF型トーンコントロール回路とインピーダンス変換回路です。IC-2の左側のampで反転入力端子マイナス側に信号を入力します。プラス入力端子は10Kで直流的にグランドに接地します。位相反転され増幅された信号は出力インピーダンス変換回路とフィードバック信号となります。フィードバック信号は各トーン調整用VR回路に接続されます。トーン制御回路は回路インピーダンスが比較的真空管に比べて低いためバイポーラトランジスター入力回路の4558でも問題がなく動作します。好みによりオペアンプICを選択してください。回路図ではメインアンプ送出途中にC1が挿入されていますが これはDC(直流分)カットのためのコンデンサーであり オフセット電圧で極少量のDC電圧を 阻止するための目的で挿入しています。出力インピーダンスが低いため大きな容量のコンデンサーが必要となります。電解コンデンサー、OSコンは極性があり使用できません。

回路をよく見ますと入力から出力まで段間のカップリングコンデンサーが挿入してありません。 DC領域まで増幅する回路構成となっています。C1はなくても動作には影響がありませんが 次段のメインアンプレベル調整のVRがあるとICオフセット電圧、少量のDC電圧で VRを可変するとガリガリ音のノイズが発生します。ノイズを抑えるため C1を回路中に挿入しています。C1電荷充放電用に2.2Mの抵抗を挿入しています。C1の容量値は低域周波数特性に影響がありますので 1μFから10μFの間で 好みにより選択してください。又不要な超低域信号阻止としても働きます。直結増幅回路ですので直流(DC)分の変化まで増幅する副産物としてあります。

コントロール基板

電源基板

パワートランス

音量VR

トーンVR(2連VR)×2

入力セレクター・ロータリーSW

入出力RCAコネクター

サーキットブレーカー

電源スイッチ(LED付き)

上記が主な部品です

市販品のケースを使用することにより見栄えが良くなりますので 個人的な選択により作成してください。ケース加工作業もひとつの楽しみとなります。

トーン回路定数の計算

今回トーン回路に使用する VR抵抗値、固定抵抗値、コンデンサー容量値を計算してみますと

VRの抵抗値を 50KΩ で 話を進めます。

トーン回路による 最大、最小 変化量(G)を 10倍(20dB)として考えると

RL =VR 50000(Ω)/G-1 を計算すると 5555(Ω)となります 抵抗の近似値は

5.6K=5600

RL = 5.6K

遮断周波数の公式を思い出してください。

f = 1/2πCR C = 1/2πf R R = 1/2π f C の公式でした。

2πf = ω (角周波数)

低域ターンオーバー周波数を 500Hz にしましたので ω = 2× 3.14×500 = 3140

CL = 1/ ω×R ですので数値を入れると CL = 1/ 3140×5600 = 0.000000056

0.000000056 F (ファラッド) は 0.056μF = CL となります。

CL = 0.056μF

RH = 3×RL×RL / 3×RL+VR の式に数値を入れると

RH = 3××5600×5600 / 3×5600+50000 = 94080000/66800 = 1408Ω 近似値の抵抗は

1.5K = 1500

RH = 1.5K

高域ターンオーバー周波数を 3KHz にしましたので ω = 2×3.14×3000 = 18840

CH = 1 / ω×(RH+2×RL) = 1/18840×(1500+2×5600) = 1/239268000 = 0.000000004 F

0.000000004 F = 0.004μF(4nF又は4000pF)

CH = 0.004μF

(上記計算式は一部インターネット検索 文献を参考にしています)

上記の計算によりターンオーバー周波数とVR抵抗値を代入すると各CR値が計算できます。

使用したC,Rの値を上記数式に代入しますと 使用される回路でのターンオーバー周波数を計算することができます。

トーン回路により人の音声帯域はコントロールされずそれ以外の帯域を増加減するように小生の好みで周波数を決定して計算しました。又コンデンサー容量を切り替えてターンオーバー周波数を切り替えできる回路も面白しですが 真空管コントロールアンプには装備されていますが ほとんど使用しないため今回は省略しました。ターンオーバー周波数は各個人の好みであり適宜周波数を設定して計算後組み立ててください。計算値と動作値には大きな違いは発生しませんでした。

あまりトーンコントロール回路は使用したくないのですが 現在フレッチャーマンソンの 聴感特性を補正できる ラウドネスコントロール用音量VR 中間タップの付いたVRの入手が困難です。日本の住宅事情により トーン回路で聴感補正をしています。

トーンコントロールVRを50KΩとして各CRの値がでました。上記の定数で回路を組み立てます。

VRの数値を変えて試作、実験

VRの抵抗値を変えて実験基板を作成しました。又安価な NJM4558DD だけを使った実働試験もしましたが大きな違いは見受けられませんでした。

低域ターンオーバー周波数を 500Hz

高域ターンオーバー周波数を 3KHz

上記周波数を固定して 可変抵抗器の抵抗値を変化させて計算しますと

VR 100K(B)

RL = 11.1K 近似値 10K

CL = 0.0317μ 近似値 0.033μ

RH = 2307Ω 近似値 2.2K

CH = 0.002387μ近似値 0.0022μ

VR 50K(B)

RL = 5500Ω 近似値 5.6K

CL = 0.0567μ 近似値 0.055μ

CL = 0.0567μ 近似値 0.055μ0.033μ+0.022μ

RH = 1408Ω 近似値 1.5K

CH = 0.0041μ 近似値 0.0047μ

RL = 2222Ω 近似値 2.2K

CL = 0.144μ 近似値 0.147μ

0.1μ+0.047μ

RH = 545.8Ω 近似値 560Ω

CH = 0.0106μ 近似値 0.01μ

VR 10K(B)

RL = 1111Ω 近似値 1K

CL = 0.289μ 近似値 0.32μ

0.1μ+0.22μ

RH = 230.7Ω 近似値 220Ω

CH = 0.0214μ 近似値 0.022μ

各VR値で 試作基板実験の結果 出力レベルに多少差が発生しますが トーンコントロールの動作としては一応問題なく実用になることを確認できました。

バラツク実験での動作状況の測定

バラックで組み立て実験中のコントロールアンプ VRは(B)100KΩを使用

CR発振器、歪率計、ミリバルを接続して動作確認しました。

IC-1の利得は 18dB トータル利得も 18dBとなりました

NFトーン回路の利得は

1000Hz BASS VR可変 ±0.5dB

TREBLU VR可変 ±1.0dB

1000Hz付近では TONE VRを可変してもほとんど音量変化はしません

IC-2での全体利得は 0dB でTONEフラット時には増幅していない

100Hz 入力において

BASS VR MAX +14dB (-)14dB は増減率 5倍(1/5)です ±で10倍です

BASS VR MINI -14dB

10KHz 入力において

TREBLU VR MAX +12dB

TREBLU VR MINE -12dB

1000Hz 最大出力 THD 1%時 7.50Vrms を測定 2Vrms出力時歪率 0.044%

(CR発振器は低歪率の発振器と違いもともとの特性が悪いため現実には歪率は下がると思います)

上記の特性となりました。出力負荷に10KΩ、1KΩの負荷抵抗を付けましたが出力電圧の変化は無し。 100Ω抵抗負荷で -0.5dB となりました。 出力インピーダンスは低いと思います。

設計したTONE回路で 予定したTONE変化量にほぼなっていました。 1000Hz付近 人間の音声帯域はほぼフラット特性になっています。

蛇の目基板への部品実装について

実験程度の試作品と変わりませんのでプリントパターンの作成は今回しておりません。穴あき蛇の目基板に部品を取り付け 0.4~0.5mmの単線をパターンとして作成します。単線としては抵抗、コンデンサーの切れ端、LANケーブルの切れ端などを利用しました。パターン作成の方法として 基本回路図と同じ流れとして 部品を取り付けます。配線でクロスする場合は部品間の間を配線するとか 絶縁電線でパターン外の配線とします。基板からVRへの配線は細い絶縁電線を使用して ノイズの関係により極力短い配線とします。シールド線は使用しません。シールド線は各端子間、VR基板間の配線には使用します。

今回オペアンプICを使用している関係上 ICの電源配線はパターンに配線せずに細い絶縁電線で各IC電源端子間を配線します。47mm×72mmの基板を使用したため部品も小型の物を使用しないと作成しづらくなります。アース母線はL,R共用の1本母線からの枝分かれ配線とします。各IC電源端子には 電源に存在する高い周波数数成分をバイパスするため 0.1μセラミックコンデンサーをアース母線に接続します。今回シャーシーへの1点アースとして アース母線から入力端子でシャーシーアースを取っています。

試作基板20枚弱 実験と模索をしながら作成しましたがなんとか 47mm×72mm の基板に収まるようになりました。 信号の流れに沿った配線パターンとしました。最初はICごとの2枚基板でしたが使用部品の配置を検討して現在に至ります。

写真で確認できるジャンパー線(空中配線)は

赤色 +VCC 電解コンデンサーから各ICの +VCC端子への配線

青色 -VCC 電解コンデンサーから各ICの -VCC端子への配線

黄色 IC-2 -入力端子と RL,CH交点との配線

灰色 IC-1 +入力端子と基板入力端子との配線(写真では確認はできません)

白色、白にピンク 3本線は 各トーンコントロールVRへの配線

基板入力端子は右側 音量VRからのシールド線。電源基板からの電源 赤、白、黒

基板出力端子は左側 出力シールド線

トーンコントロール基板のパターン図

少し見にくいですが基本回路図の信号に沿って部品を配置しています。L,Rチャンネル2組の回路が形成されています。 空中配線は トーンコントロールICの入力端子(IC-2 6ピン)とRH,CHの交点、各ICの+VCC、-VCCの電源回路、片チャンネル入力端子(IC-1 5ピン) をジャンパーします。ICの足番号と各CRの回路を追っていただければ判明すると思います。矢印はVRへの配線と ジャンパ配線です。電源コンデンサーの付近は混み合っているため矢印は記入していません。使用基板は ICB-288G で作成しました。

コントロールアンプの最大出力電圧の考察

回路電圧が±12Vの2電源により動作していますので 正弦波で理論上 24V p-p の波形まで増幅することができます。この波形を実効値に変換すると 半サイクルの波高値は12Vとなります。

正弦波最大値(波高値) = 実効値×√2 の公式により 実効値を計算しますと

12(V)/.√2 = 12/1.41 = 8.51(V) となります。実際にはIC動作の最大値付近では歪み等が増えるため 現実としては 8V/rms 前後が最大出力電圧と考察できます。 感度の悪いメインアンプなどでは2V/rms程度で最大出力となりますので 歪の少ない動作領域になると思います。裏付けはありませんが ICのホロワァー回路で出力インピーダンスは上記の実験結果により1KΩ以下で動作していると思われます。

小生のメインアンプは昔ながらの数値 600Ω 1mW 0dB の入力で 最大電力 となるようにメインアンプは設計します。電圧で表示しますと 0.775V であり 1V 0dB の新規格との差は 2dB 程度ですので ほぼ 誤差の内 と考えています。

実際のアンプではもう少し感度を上げて設計します。メインアンプの入力調整VRで減衰させ 各アンプの入力感度を揃えました。

事例として NFB量が14dBのアンプであれば NFBを使用せずに裸特性で 入力電圧1Vで最大出力アンプの場合 NFBを使用する事により 入力感度が下がり 5倍の電圧を加えないと同じ出力になりません。入力電圧は5Vとなります。しかしNFBにより周波数特性の改善及び歪率、ノイズの軽減など ご利益があります。NFBをかけ過ぎると アンプの動作不安定、発振、位相回転などの弊害が発生します。良薬は口に苦し の通り適切なNFBの使用方法を考えなければなりません。

小生の真空管アンプの場合ほとんど裸特性の良い 3極管又は3極管接続であり 10dB以下の 軽いNFB量を設定しています。

ミリバル、VUメーターなどオーディオの電圧表示が dB表示されます。プロ機器でも同じような規格で表記されます。 W = I・E W = E・E/R に代入すると

0.001(W) = E×E/600(Ω) を計算すると E =√0.001×600 = 0.77459V 0.775V となります。 オーディオは有線電話設備から引き継いでおり 単位も デシベルdB 発明者のベルを単位として使っています。ベルの単位では使いにくいため デシの補助単位をつけて減衰量、増幅量などを **dB で表します。これがオーディオの基本単位です。現在基準単位が 1V 0dB と0.775V 0dB があります。表記に**dBmとなっておれば 基準dBは 0.775V, 0 dBm を表します。

ミリバルの測定レンジ単位が10dBステップの単位となっています。 メーター表示が 10と3 の数字がフルスケールになります。10dBステップのため 表記数値が 10と3 でフルスケールのメーター指針表示位置が少し異なります。しかし dB スケール位置は変わりません。表示範囲は-20dBから+2dB程度です。細かく読み取れる範囲は誤差の少ない -10dB~0dB目盛範囲で使用してください。

基準dBは1Vと0.775V 2.2dB ほどの差がありますので注意してください。下図はミリバルの表示部です。

電圧、電流においては (-)20dBは10倍(1/10)、(-)40dBは100倍(1/100)、(-)60dBは1000倍(1/1000)、(-)14dBは5倍(1/5)、(-)6dBは2倍(1/2) と覚えれば dB表示から V表示に簡単に変換できます。電力は (-)3dBで2倍(1/2)、(-)7dBで5倍(1/5)、(-)10dBで10倍(1/10)となります。これが理解できると特性グラフの解読ができます。

**dB/octの表示で oct オクト、オクトーバー と呼ばれ 音楽のオクターブと同じで 基本周波数の2倍、1/2倍の周波数のことをオクターブと言われるのと同じです。これが理解できればフィルターの周波数。グラフの変化量が解読できます。NFB量、負帰還量もdBで表示されます。dB表示は掛け算、割り算が簡単な足し算、引き算になるわけです。

余談 オクトーバーの語源

音楽の音階に由来します。ド、レ。ミ、ファ、ソ、ラ、シ、ドの8音階で1オクターブになります。オクトパス、蛸ですが足の本数は8本 8の数字を表すのに オクトが使われます。ペントード5極管は数字の5を表すペンタからの表示です。トライオードは3を表すトリオからの語源です。言葉を理解すると表示方法は面白いものです。

音楽ではオーケストラの演奏に際して管楽器のオーボエで A(ラ)の音 440Hz の音を基準に各楽器のチューニングをします。チューニング(同調)は倍音などで 音の唸り(ヘテロダイン原理)を利用して全体の楽器を同じ調子となるように音あわせをします。チューニングのとれていない演奏は違和感がありハーモニーとはなりません。

オーボエには周波数を変えるチューニング機構がありません。その理由で他の管楽器でパイプの長さの調整。弦楽器は弦の張力調整によりチューニングします。

楽器の調律でピアノの場合 調律師が音叉を用いて基準音を合わせます。それ以外は唸りを利用して高い音、低い音を調律します。現在はチューナーと呼ばれる電子回路で基準信号の水晶発振回路の波長と楽器からの音をマイクから入力し波長を比較検出して表示する仕組みです。アマチュア無線で相手の周波数に合わせる場合 零ビートを取るのも同じ原理です。唸りに作用による同調です。

すみません脱線しました。参考程度の記述です。

使用される環境においてはコントロールアンプの増幅度、メインアンプの感度等にはばらつきが発生します。コントロールアンプで自分のシステムにあった増幅度を調整する必要があります。一度調整してしまえば固定で良いのですが 密集度の高い基板での 部品取り替えの手間を省くために回路図中の R-1,R-2,,R,-3 の抵抗値を増減します。増減の仕方は R-2,R-3の抵抗をパターン上で ハンダ付けブリッジにより抵抗をショートしますと NFB量が増加し出力電圧が低下します。

変化量を変えるためにR-2,R-3の抵抗値の組み合わせを変えてください。増幅度を上げるにはR-2,R-3の合成抵抗値を高くすると増幅度は上がります。又R-1抵抗のパターン面に並列に抵抗を接続しても増幅度は上がります。今回のシステムでは 抵抗値を替えずに動作しました。

今回の作成に際して比較用として組み立てキットを購入しました。LM1036 を使ったトーンコントロール回路を比較検討しましたが 利得を上げると半導体独特である高域ランダム残留雑音が耳につくため実験程度となりました。±の2電源で動作せず単一電源で動作する回路です。NJM5532 オペアンプと制御用 LM1038 を使った回路構成です。

電源回路

NF型トーンコントロール回路の電源は±12Vで動作します。電源としてはICのスペックから標準動作電圧は 最大±18V~±4Vが動作範囲と記述がありました。通常の回路では±15Vで設計されていますが 3端子レギュレーターは12Vタイプの入手が簡単なため 今回は汎用の12Vのパワートランスを使用した設計としました。±2電源の電源供給となりますのでパワートランスが PT・A のようなシングル巻を使用しても±12Vが得られるような設計としています。下図は電源回路の基本図です。

コントロールアンプ電源基本回路図

主な回路構成部品

IC IC-1 7812 (正電圧12V) IC-2 7912 (負電圧12V)

3端子レギュレータIC 電流値が1A容量タイプ 各社製品

ブリッジダイオード D-1 電流容量1A以上 耐圧100V以上 各社製品

発光ダイオード D-2 ブリーダー負荷、通電表示 好みの色の発光ダイオード

電解コンデンサー C-1,C-2 2200μ~4700μ/25WV以上

電解コンデンサー C-7,C-8 2200μ~4700μ/16WV以上

固定抵抗器 R-1 発光ダイオード電流制限抵抗器 5mAの場合 4.7K 1/4W

フィルムコンデンサーC-3~C-6 0.1μ/50WV チタコンでも可

パワートランス PT-A AC12V 0.5A 以上の容量(全波倍電圧整流)

PT-B AC12V×2 0.5A以上の容量(全波整流)

(新規購入時はAC24Vセンタータップ付きを購入してください)

上記部品を準備してください。PTの種類により接続は下記記述通りしてください。

PT-A 使用時には PT-A①と回路端子Aを接続 PT-A②と回路端子Gを接続

B端子は接続せず

PT-B 使用時には PT-B③と回路端子Aを接続 PT-B④と回路端子Gを接続

PT-B⑤と回路端子Bを接続

上記の接続により ±の電源が作成できます。整流後の電圧は 12×1.41=約16V が C-1,C-2に発生します。発生した電圧を3端子レギュレーターICでリップルを除去されて安定した±12Vが出力されます。 コントロール基板の +VCC, -VCC の端子に接続します。EはGに接続します。

C-3~C6は高い周波数成分のパスコンとして働きます。 コントロール基板での回路電流はIC4個で最大30mA程度消費されます。消費電力値としては1W以下となります。3端子レギュレーターICには安全性を考慮し小型の放熱板を取り付けます。

実験でカドニカ充電池24Vを使用して完全直流電源で動作実験しましたが 充電作業が必要ですので実験程度にとどめました。

⇐電源基板 部品面

コントロール基板、電源基板は 蛇の目基板を使用して回路を組み立てます。配線は上記基本回路図の信号流れに沿ってパターンを作成すると間違いが少なくなります。

基板は サンハヤト ICB-288G,ICB-88G 他社相当品を使って作成しました。なれないとコントロール基板は集積度が高くなります。注意して設計、組み立てをしてください。

使用基板の寸法 size 47mm×72mm 2.54mm pitch

ここまで準備が出来ましたら 各個人の好みでデザイン及び加工し ケースに組み立ててください。小生の場合は30年以上前の商品 総合アンプの中に作成した基板を積載してレシーバーが生き返りました。山小屋でFMエアーチェック、パソコン音源、テレビモニター音源出力用として 昔の30cmウーハー搭載の3ウエィーのブックシェルフ型のスピーカーシステム(ONKYO E-53A)をドライブしています。

その他アクセサリー類搭載について

ケース作成においては好みにより ロータリースイッチを使って 入力セレクター回路を取り付けてください。

小生の場合 フロントパネルに入力端子を設置しております、時々実験などでアンプを使用する場合は 前面に入力端子があると操作が楽ちんです。アンプの後部の接続に手間取るため便利な使用方法と思います。

後部には出力インピーダンスが低いのを利用して 出力をパラレル接続できるように端子数を増やしました。

今回必要がなかったため バランスVRを省略しています。好みにより 音量VRの手前に2連VRを取り付けてください。減衰の少ない特殊バランスVRなどがありますが 通常100K~250K(B)の2連VRでバランスコントロールします。挿入することによりバランスVRでの減衰を覚悟しなければなりません。その場合はICの増幅度を調整しなければなりません。

アナログ・レコードプレーヤー用 フォノイコライザーアンプの工作 2022/04追加記載

現在レコードプレーヤーといえばCDプレーヤーが主流ですが 近年デジタル臭くない音源である アナログ・レコード盤再生プレーヤーが見直されています。1970年ごろから爆発的にステレオ装置(システムコンポ)が販売され 今となっては過去の遺物かもしれません。昔風靡したベルトドライブのプレーヤーでは現在補修用交換ベルトも探せば見つかります。

現在使用しているオーディオシステムは50年ほどとなる 真空管オーディオシステムです。LPレコード再生は現役で何の支障もなく実働します。ベルトドライブ方式ではなくDD(ダイレクト・ドライブ)モーターで駆動します。これまで記載したICステレオアンプは昔のレコード盤再生を目的としていません。ライン入力端子にフォノイコライザー装置を外付けとして設計を進めます。前項目で工作したプリアンプ内に組み付けてもよいと思います。ただ微小な電圧を取り扱うためハム音・ノイズ軽減策としてシールドケース内に組み立てを検討及びアースポイントの最良点を設定しなければならないと思います。

.jpg) |

| 現役の DENON DP-3500 SATIN M-11E(MC型) Grace G-940 一点支持トーンアーム |

今回プリアンプのトーンコントロール回路と同様のデバイスを使います。使用したオペアンプは開発当初に比べて性能も向上し 安価で使いやすいデバイスです。NJM4558DD を使って RIAA規格のイコライザー(EQ)アンプの工作です。トーン回路では負帰還(NFB)に使った部品は可変抵抗器とコンデンサーで増幅度を調整し音質調整していましたが 昔のアナログレコード盤を再生するにはフラットな特性の増幅器では 高音域が増強となり低音域が不足となる音しか再生できません。なぜなら昔のアナログレコード盤の記録特性を知らなければなりません。そのままではフラットな特性とならないため RIAA特性で録音時の周波数により高域上昇、低域減衰となるように記録レベルを変化させ音溝への振幅記録しています。元の音源特性に戻す回路が必要なわけです。高出力クリスタルカートリッジおよびセラミックカートリッジを使用している場合は カートリッジの周波数特性(高域減衰型)がフラットな特性でないためにほとんどの場合イコライザーは使われません。MM型・MC型のカートリッジで再生した場合 この不自然な音源をフラットな特性に調整して増幅する回路が フォノ・イコライザー(EQ)アンプです。その周波数特性は RIAA 特性で規定されています。レコード盤販売時期により若干特性も違っているようです。

一般的によく使われているカートリッジは MM(ムービングマグネット)型です。カートリッジ出力電圧は 1KHzの信号で5mV程度が数多くあります。これと同様のカートリッジは VM型 IM型などがありますが 一部金持ちの道楽である何百万円もお金を使って自慢するマニアご用達 オルトフォンなどのMC(ムービングコイル)型カートリッジは使うことはできません。なぜならカートリッジからの出力電圧がMM形に比較して極端に低いからです。出力電圧はマイクロボルトの数値でありMCアンプまたは昇圧トランスでを前置段として使います。

RIAA特性とは Recording Industry Association of America:RIAA 米国のレコード協会が決めた特性

.jpg) |

| 下側が入力側 上側が出力側 入力負荷抵抗値は 51KΩ |

上記画像左端は±12Vの電源平滑回路です。特に混雑する回路を組み立ててる場合 パターン引き回しに苦労すると思います。小生の場合電源部についてはIC周りの混雑回避のため ICへの電源供給については空中配線としてあります。(赤色 +12V 黒色 -12V 白色 GND)

RIAA特性のイコライザーを設計にあたり色々調べましたが 肝心である周波数特性を変化させるコンデンサーと抵抗器並列接続による 時定数 が2組組み合わせてフラットな特性にする負帰還形増幅器です。

時定数 タウ( τ ) = C×R で表され そのタウは 75μ/sec, 3.18m/sec の時間軸です。並列に接続された C,R を掛け算すれば τ を求めることができます。

最初に決定するのが 3.18m/sec のタウである C,RをC1,R1 と表記します。ここで得られた C1 対 C2 の容量比率を 3.24 対 1で C2の容量値を計算します。

上記計算式の 3.24 の比例定数ですが詳細は把握できていません。細かい解説は学者様に依存したいと思います。

詳細な理論・計算式については 負帰還形RIAA等化器の帰還素子定数 を検索してください。参考になると思います。

|

| NJM4558DD 使った PHONO EQ Amp |

上図はフォノイコライザーの組み立てるために検討した回路図です。プリアンプのトーンコントロール回路との違いはオペアンプの出力とマイナス端子間に負帰還(NFB)をかけるのですが トーンコントロール回路の場合は可変抵抗器と低域用、高域用コンデンサーで音質調整でしたが イコライザーアンプの場合は固定値のコンデンサー・抵抗器が組み込まれます。C,R並列接続した箇所がNFB回路に直列に2組入ります。左側は 3.18m/sec の時定数であり 右側が 75μ/sec の時定数になっています。周波数が低い場合はコンデンサーの XC の値が大きくなり抵抗器の数値でNFBがかかり増幅度は大きくなります。周波数が高い場合は XCの値が抵抗器に並列接続ですので大量のNFBがかかり増幅度は低くなります。これが周波数により増幅度が変化することが理解できると思います。

補足 XC,XL を求めるには XC=1/ωC =1/2πfc で計算できます。 XL=ωL =2πfL

まずは τ (時定数)=3.18m/sec の C,R 値を計算により求めます。

多くの回路で使われるEQ素子としてコンデンサー C1 の容量値としては 0.0056μF~0.0033μFの容量値を使います。

プリアンプでも使った手持ち精密級 双信電機のコンデンサーでの計算をします。

C1=0.006040μF(6040PF) 50WV 1% を例としてすすめます。

3.18μ/sec = R1×C1(6040PF) よりR1値を求めると R1=526KΩ

C1=6040PF から C1=3.24×C2 より C2 を求めると C2=1864PF

手持ちのコンデンサーを2種類並列として得られた容量値 C2=983PF+885PF=1868PF

次に C2,R2 の τ (時定数)は 75μ/sec です。

75μ/sec=R2×1868PF よりR2値を求めると R2=40.1KΩ

上記計算式でNFB素子の抵抗値およびコンデンサーの容量値が判明しました。

中途半端な数値となりますがコンデンサーの合成容量変更よりは抵抗器の直列接続とした場合回路定数が正確になると思います。

τ 3.18m/sec C1=6040PF R1=510KΩ+15KΩ=525KΩ

τ 75μ/sec C2=1868PF R2=39KΩ+1.2KΩ=40.2KΩ

R3 は増幅度調整用抵抗器であり 使用した値は 1.5KΩ この抵抗値 1KΩ~3.3KΩの間で出力レベル・増幅度を調整してください。増幅度を上げるには抵抗値を小さくしてください。1KHz,5mV入力の場合 出力レベルは 200mV 前後が最適値と思います。

上記数値で組み立てます。

補足 R4=1KΩ R,IN=51KΩ R.OUT=68KΩ C=0.1μF積層セラミックコンデンサー

.jpg) |

| フォノイコライザー基板 上 出力 下 入力 右 平滑回路 |

プリアンプ工作と比較します。プリアンプの初段増幅回路ではICは NJM072D でした。出力側からマイナス入力端子にNFBをかけましたが このイコライザ素子がNFB回路になります。もしもコンデンサーがない場合(超低い周波数)は R1+R2=約560KΩです。R3が1.5KΩですので ブリアンプと比較してNFB量は少なく増幅度が大きいと解釈できます。反対に高い周波数の場合では C1のリアクタンスとC2のリアクタンスがNFBの抵抗値になります。

C1のXCとC2のXCを 15KHz,100Hz で考察すると

XC1=1/ωc=1÷(2×3.14×15000×6040PF)=1757Ω 100Hz時の XC1=264KΩ

XC2=1/ωc=1÷(2×3.14×15000×1868PF)=5680Ω 100Hz時の XC2=852KΩ

15KHzの信号では NFB子素の合成抵抗値は 数KΩ となり 多くのNFBがかかりますので増幅度は低下します。この計算した各 XC が R1,R2 と並列に接続されイコライザー素子となります。

簡単な計算結果から入力される周波数によりNFB素子の抵抗値(インピーダンス)が大きく変化しているのが理解できたと思います。

参考として汎用部品での設計

C1 を入手が簡単なコンデンサー容量値で考察すると 0.0068, 0.0056, 0.0047, 0.0039,0.0033 では

C1 0.0068 R1 467.65KΩ C2 2099PF R2 35.73KΩ

C1 0.0056 R1 567.86KΩ C2 1728PF R2 43.43KΩ

C1 0.0047 R1 676.60KΩ C2 1451PF R2 51.69KΩ

C1 0.0039 R1 815.38KΩ C2 1204PF R2 62.29KΩ

C1 0.0033 R1 963.64KΩ C2 1019PF R2 73.60KΩ

上記計算結果から汎用部品での設計となると

抵抗器およびコンデンサーでは汎用品として E12系列は簡単に入手できると思います。抵抗器の場合よく探せば E24系列の数値も入手可能と思います。

間隔が±50%誤差とした場合の数列

E6系列 1.0, 1.5, 2.2, 3.3, 4.7, 6.8,

間隔が±20%誤差とした場合の数列

E12系列 1.0, 1.2, 1.5, 1.8, 2.2, 2.7, 3.3, 3.9, 4.7, 5.6, 6.8, 8.2,

間隔が±10%誤差とした場合の数列

E24系列 1.0, 1.1, 1.2, 1.3, 1.5, 1.8, 2.0, 2.2, 2.4, 2.7, 3.0, 3.3, 3.6, 3.9, 4.3, 4.7, 5.1, 5.6, 6.2, 6.8, 7.5, 8.2, 9.1,

上記の数字で配列されていると思います。ただコンデンサーはE6系列の数が多いと思います。下記例として入手が簡単な部品を選択した計算値です。

.jpg) |

| 汎用部品で組み立てた フォノイコライザー基板 |

C1 0.0068μF R1 470KΩ C2 2200PF R2 33KΩ

C1 0.0056μF R1 560KΩ C2 0.0015μF+220PF R2 39KΩ +4.7KΩ

C1 0.0047μF R1 680KΩ C2 1450PF R2 51KΩ C2 は 1000PF+470PF 又 R2 47KΩ

このような定数で組み立ててもよいと思います。

なるべく汎用品だけでの設計の場合

C1 0.0047μF(4700PF) R1 680KΩ τ=3.196m/s (3.18m/s) 誤差1%

C2 0.0015μF(1500PF) R2 51KΩ τ=76.5μ/s (75μ/s) 誤差0.5%

汎用品だけでの計算ができました。タウの誤差は1%前後ですので問題ありません。部品自体の誤差が±5%ですので。汎用品での数値です。各自手持ちの部品を活用するため 所有している現物での再計算を試してください。

汎用部品での作成例としては上記部品定数でも実用になると思います。ただ負帰還量変化が発生しますので 出力レベルも変動します。 R3 の抵抗値変更作業で出力レベルを設定しなければなりません。完成後 1KHz,3mV を接続したとき 今回イコライザ素子の抵抗器の抵抗値が大きくなったため R3 を 1.2KΩ としました。出力は 180mV となったため R3 は 1.5KΩ でもよかったと思います。1KHz,歪率 0.02%

上記計算結果からイコライザー素子の定数については精密に調整しなければ正確な RIAA特性とはなりません。

今回のような±2電源で動作するオペアンプの場合 ICオフセット電圧の関係により 各入力端子および出力端子については 必ずグランドレベルとは何らかの抵抗器で接続していなければなりません。もしも抵抗器がない場合 中立的な中点電圧が保持できないからです。R IN, R OUT, R3 が該当する抵抗器です。直流的に抵抗器を使いグランドレベルとつながっています。各抵抗には直流電流はほとんど流れることはありません。回路計(テスター)などでグランドレベルを基準に 入・出力端子電圧を測定しても針は振れません。プラスおよびマイナスのDC:12Vを表示すのは電源入力端子のみです。しかしIC内部では増幅回路として動作しています。

上図の左側は ±12V電源基板 右側は今回新規設計したフォノイコライザー回路基板です。

オーディオジェネレーターより 1000Hz(1KHz) 3mV を入力したときには出力電圧は 68KΩ負荷抵抗に 116mVの電圧を観測 増幅度は約30数dBの利得がありました。

今回の工作でイコライザー素子のコンデンサーですが 使用する種類はセラミック型・チタコンは使用しないでください。温度変化により容量値が変化が大きいためです。温度変化による容量値変化が少ない マイカ(雲母)系およびフィルム系のコンデンサーを使うようにしてください。せめて誤差が ±5% 品を選択するようにしてください。コンデンサーであれば記号として J , 抵抗器の場合は帯色が 金色 を使用することをお勧めとします。又精密測定器を使い 組み立てに際し数本から選別して誤差を把握するのも得策です。

高級品メーカー製アンプでは精密級の抵抗器・コンデンサーを使って回路を組み立てています。不必要な対域外からの雑音による音質変化対応策として影響排除のためフィルター回路が付加されている場合もあります。増幅回路については基本的には今回作成したEQアンプと比べてもNFB型であれば大きな違いがないと思います。

上図はバラックで音出し試験風景です。製造後50年近くなるアナログレコードプレーヤーを使っての音出しです。久々にアナログレコード盤を再生してみました。音出しに違和感はありません。カートリッジは Grace F-8Lのボディーに F-8M の針を装着した 標準的なMMカートリッジです。レコード盤は古いものです。スクラッチノイズが時々雑音となりますが懐かしいアナログ音源が再生できました。ちなみにパワーアンプは後で記述していますが カーステレオ用パワーIC(TA8210AL)にCR型トーンコントロールを付け加えた簡単なプリメインアンプで試聴しました。

プレーヤーからのトーンアーム・モーターからのアース線はイコライザーアンプの入力側アース点に接地をしなければ誘導雑音に悩まされます。画像右上の黒いミノムシクリップが接地箇所です。

ただ工作者も年を取り 昔のように高音域の耳の特性が加齢により悪くなっています。昔は高域のテープヒスノイズなどは識別できていましたが 今となっては ? ? ?

確認作業として残留雑音等を ミリバル・オシロスコープ で観測しましたが大きな問題は見出せませんでした。

コントロールアンプの単一電源化

上記で工作しましたトーンコントロール回路ですが ±の電源で動作する回路です。通常のトランジスター回路と同様の単一電源で動作するように新規に設計しました。今回実験回路として+12Vの電源で動作するようにしています。上記回路ではほとんどIC間接続にはカップリングコンデンサーは使用しませんでしたが 今回はトランジスター回路と同じように直流分阻止のコンデンサーを使用します。下記記載が単一電源動作基本回路図です。使用部品等には大きな違いがありません。トーンコントロール回路定数も同じ数値としました。この回路であればメインアンプが単一電源で動作しますので 同じ電源回路から流用することができます。ただ欠点として電源ON,OFF時にカップリングコンデンサーの充・放電 ポップ雑音が発生します。

上記単一電源での回路では IC-Aの次段にインピーダンス変換回路が省略されており ライン入力増幅回路からすぐにトーンコントロール回路に接続しています。片チャンネル分での NJM4558DD 2個使用した回路です。IC-BはNF型トーンコントロール回路です。IC-Cは出力段インピーダンス変換回路(ICフォロワァー)です。ローインピーダンスで出力します。IC-DはICフォロワァー 1/2VCC作成回路です。IC-Dプラス入力端子には1%誤差の精密抵抗R4,R5で 1/2VCC 電圧となるように電源電圧を分圧する抵抗です。精密抵抗が入手できない場合は47KΩ誤差が5%規格で代用しても問題はありません。同じ端子に接続してあるコンデンサーC4は交流的にグランドレベルとする雑音除去コンデンサーでありOSコンデンサーを使用しています。±2電源のコントロール回路動作とは似通っていますが 入・出力端子接続にはカップリングコンデンサーとして特性のよいOSコンデンサーを使用しています。CE型アルミ電解コンデンサーでも問題はないと思いますが できうる限り漏えい電流の少ないOSコンデンサー・タンタルコンデンサーの使用を推奨します。以前の回路では±電源回路でしたので中点電圧がグランド(アース)レベルで動作していましたが 今回IC動作電圧の半分である 1/2 VCC 中点電圧を作成において 同じ NJM4558DD の方ユニットを使用して 直流電圧では中点電圧1/2 VCCですが 交流的にはグランドレベルとするため C2 330μFの電解コンデンサーで中点電圧を交流的にはグランドレベルとなるようにしています。初段のIC-A には 1/2VCCの電圧が各入力端子にバイアス電圧として供給しており 出力端子においても 1/2VCC電圧となります。R1 220KΩは入力負荷抵抗であり ICのスペックではICの入力抵抗値は数MΩですので この回路では交流入力インピーダンスは220KΩとなります。IC-Aの増幅度の調整は R3 の抵抗値の増減で好みの利得としてください。抵抗値としては 22KΩ~100KΩ程度で適正動作となると思います。回路計(テスター)などで各IC動作時の直流電圧を測定すると 各ICの入・出力端子電圧は電源電圧の半分である 1/2 VCC 電圧前後で動作しています。ただIC間は直流的には中点電圧で接続され動作していますので直結回路となります。トーンコントロールする抵抗、VRなどの部品には1/2VCC電圧が印加されており 回路のアース落ち(短絡事故)には気を付けてください。通常トランジスター回路の多段増幅回路では直流分阻止として結合コンデンサーを使用しています。今回の回路設計では IC直結回路のため省略しています。ただ入・出力端子ではIC動作時は直流的には 1/2 VCC電圧が発生しているため トランジスター回路と同じように直流分阻止のカップリングコンデンサーが使われます。OSコンデンサーにはプラス・マイナスの極性があり IC接続側がプラスマークを取り付けます。今回実験回路では12V電源で動作するため±2電源動作回路と比較すると最大出力電圧は低下します。

実測の結果歪率が1%以内での出力電圧は 2.2V/rms となりました。やはり電源電圧が単電源12Vで動作するためこのような電圧となりました。±12Vの2電源コントロールアンプでは歪率が1%以内とすると7V/rms程度でしたので出力電圧は半分以下の電圧です。尖頭値電圧 P-P 間の電圧を計算すると 2.2×√2×2= 6.22V と計算ができました。メインアンプが1V/rmsでフルパワーとなるアンプをドライブするには低歪率のプリアンプとなります。感度の悪いアンプをドライブには注意してください。

左図は今回実験的なバラック配線として作成したヘッドホーンアンプです。使用したオペアンプは NJM4580DD が2チャンネル分の増幅回路とし 単一電源動作とするための 1/2VCC 電源回路作成用のオペアンプ NJM4558DD (1/2) を使いました。

上記で工作しましたトーンコントロール回路ですが ±の電源で動作する回路です。通常のトランジスター回路と同様の単一電源で動作するように新規に設計しました。今回実験回路として+12Vの電源で動作するようにしています。上記回路ではほとんどIC間接続にはカップリングコンデンサーは使用しませんでしたが 今回はトランジスター回路と同じように直流分阻止のコンデンサーを使用します。下記記載が単一電源動作基本回路図です。使用部品等には大きな違いがありません。トーンコントロール回路定数も同じ数値としました。この回路であればメインアンプが単一電源で動作しますので 同じ電源回路から流用することができます。ただ欠点として電源ON,OFF時にカップリングコンデンサーの充・放電 ポップ雑音が発生します。

|

| 単一電源で動作するトーンコントロール基本回路図 |

|

| 単一電源で動作するNF型トーンコントロール基板 実験回路 |

上記単一電源での回路では IC-Aの次段にインピーダンス変換回路が省略されており ライン入力増幅回路からすぐにトーンコントロール回路に接続しています。片チャンネル分での NJM4558DD 2個使用した回路です。IC-BはNF型トーンコントロール回路です。IC-Cは出力段インピーダンス変換回路(ICフォロワァー)です。ローインピーダンスで出力します。IC-DはICフォロワァー 1/2VCC作成回路です。IC-Dプラス入力端子には1%誤差の精密抵抗R4,R5で 1/2VCC 電圧となるように電源電圧を分圧する抵抗です。精密抵抗が入手できない場合は47KΩ誤差が5%規格で代用しても問題はありません。同じ端子に接続してあるコンデンサーC4は交流的にグランドレベルとする雑音除去コンデンサーでありOSコンデンサーを使用しています。±2電源のコントロール回路動作とは似通っていますが 入・出力端子接続にはカップリングコンデンサーとして特性のよいOSコンデンサーを使用しています。CE型アルミ電解コンデンサーでも問題はないと思いますが できうる限り漏えい電流の少ないOSコンデンサー・タンタルコンデンサーの使用を推奨します。以前の回路では±電源回路でしたので中点電圧がグランド(アース)レベルで動作していましたが 今回IC動作電圧の半分である 1/2 VCC 中点電圧を作成において 同じ NJM4558DD の方ユニットを使用して 直流電圧では中点電圧1/2 VCCですが 交流的にはグランドレベルとするため C2 330μFの電解コンデンサーで中点電圧を交流的にはグランドレベルとなるようにしています。初段のIC-A には 1/2VCCの電圧が各入力端子にバイアス電圧として供給しており 出力端子においても 1/2VCC電圧となります。R1 220KΩは入力負荷抵抗であり ICのスペックではICの入力抵抗値は数MΩですので この回路では交流入力インピーダンスは220KΩとなります。IC-Aの増幅度の調整は R3 の抵抗値の増減で好みの利得としてください。抵抗値としては 22KΩ~100KΩ程度で適正動作となると思います。回路計(テスター)などで各IC動作時の直流電圧を測定すると 各ICの入・出力端子電圧は電源電圧の半分である 1/2 VCC 電圧前後で動作しています。ただIC間は直流的には中点電圧で接続され動作していますので直結回路となります。トーンコントロールする抵抗、VRなどの部品には1/2VCC電圧が印加されており 回路のアース落ち(短絡事故)には気を付けてください。通常トランジスター回路の多段増幅回路では直流分阻止として結合コンデンサーを使用しています。今回の回路設計では IC直結回路のため省略しています。ただ入・出力端子ではIC動作時は直流的には 1/2 VCC電圧が発生しているため トランジスター回路と同じように直流分阻止のカップリングコンデンサーが使われます。OSコンデンサーにはプラス・マイナスの極性があり IC接続側がプラスマークを取り付けます。今回実験回路では12V電源で動作するため±2電源動作回路と比較すると最大出力電圧は低下します。

実測の結果歪率が1%以内での出力電圧は 2.2V/rms となりました。やはり電源電圧が単電源12Vで動作するためこのような電圧となりました。±12Vの2電源コントロールアンプでは歪率が1%以内とすると7V/rms程度でしたので出力電圧は半分以下の電圧です。尖頭値電圧 P-P 間の電圧を計算すると 2.2×√2×2= 6.22V と計算ができました。メインアンプが1V/rmsでフルパワーとなるアンプをドライブするには低歪率のプリアンプとなります。感度の悪いアンプをドライブには注意してください。

ICを使ったヘッドホーン・アンプの工作

所有している LUXKIT A3300 真空管式プリアンプに付属していた 片チャンネル4石トランジスター・ディスクリートで組まれたヘッドホーンアンプを誤測定で以前破損させてしまいました。そこで50年ほど前に製造された回路から今回オペアンプを使ったヘッドホンアンプの工作です。DC:8V 単電源で動作する回路としました。

|

| LUXKIT A3400 HP:amp IC NJM4580DD HP:amp |

上図は50年ほど前に設計された 真空管式 LUXKIT A3400 コントロールアンプに内蔵されているヘッドホーンアンプの回路図です。片チャンネル・トランジスター4石です。右側は今回作成した ICヘッドホンアンプの回路図です。使用したオペアンプは NJM4580DD 2組の増幅回路が内蔵されている IC を採用しました。今回 DC:8V の単一電源で動作が可能となるように 1/2VCC 回路を作成して±2電源動作の回路を単一電源で動作する回路構成としました。2電源動作時 グランドレベルに相当するのが 1/2VCC 回路 です。交流回路でのグランドレベルとするため 電源電圧の半分であり大容量の電解コンデンサーで交流インピーダンスを下げる目的を得ています。電源電圧を直列接続抵抗分割により1/2になった電圧をオペアンプのホロワ回路で1/2VCC 回路を作成します。この電圧がオペアンプ+・-入力端子のバイアス電圧です。

|

| NJM4580DD HP:amp 実験基板 |

単一電源動作としたため入力・出力部には直流分カットを目的としたカップリングコンデンサーを挿入しています。特に入力段のカップリングコンデンサーはアルミ電解コンデンサー(CE)よりは漏えい電流の少ないタンタルコンデンサー(DT)もしくは OSコンデンサーを使用することを推奨します。入力側はOSコンを使用し 出力側は汎用品アルミ電解コンを使用しました。

現在多数存在するヘッドホーンのインピーダンスは50Ω~100Ω前後と思います。スピーカーのように数Ω単位のインピーダンスとは異なり 10数ミリワット前後出力アンプであれば今回採用したオペアンプでも実用になると思います。

上図は50年ほど前に組み立てた LUXKIT A3300 真空管式コントロールアンプです。トランジスター式ヘッドホーンアンプ回路点検中に破損させたため 今回新たに設計し搭載しました。上記実験基板の大きさが半分になりました。破損個所はプッシュプル回路のバイアス用バリスタ KB-265 が入手できないためでした。

このアンプのパイロットランプは電球です。球切れの発生しない現代の白色LEDに変更しました。LED電源はヘッドホンアンプの DC:8V 電源から点灯します。

追加実験として今回単一電源で設計・工作しましたが 実用レベルでトーンコントロール回路動作が可能であると判断しました。部品点数では多くの部品数増加がありませんので 単一電源でのオペアンプ回路に挑戦されはいかがでしょうか。又ヘッドホンアンプでは DC:9V 006P 積層乾電池でも動作ができます。消費電流として10mA程度です。

パワーアンプユニットの工作

上図はパワーアンプIC 東芝 TA8210AH/AL を大きめの放熱板に取り付けたものです。仕様としてカーオーディオ用パワーICです。BTL接続での運用では インピーダンス4Ωのスピーカーを駆動する回路です。動作電圧として 13.8Vで設計されており ICの最大印可電圧は 18V です。完全なOTL,OCLではありませんが BTL接続であるためスピーカーは回路と直結接続されており 最大出力は片チャンネル20Wを超えるハイパワーの集積回路です。パワーICの入力部のみカップリングコンデンサーが使用されていますので 周波数特性としてDC領域までは不可能ですが 周波数特性として 20Hz~20KHz までは確保されていると思います。

メインアンプの作成

メインアンプのデザインについては各個人の思考により作成してください。今回分離した理由として

一体型のプリメインアンプで作成しましたが 今回作成した大きさでプリ・メインアンプとして組み立てたためアンプ内部が混雑し 異常発振をおこし 不安定動作となりました。そのため分離型としました。

もう少し大き目のケースに組み立てた場合は 不安定な動作は起こしていません。念のため分離用シールド板を取り付けました。(実験済み)

パワーICも増幅度が高いため 配線引き回しによる浮遊容量等により 飛び込み発振があったと思います。

プリアンプ電源とパワーアンプ電源が共用できませんので 一体型の場合は内部は相当混雑します。

上図の姿写真はメインアンプ前面と後部写真です。コントロールアンプと同じコの字型のアルミシャーシーを使用して加工作成しました。両サイドにはアルミ板がなく木片を加工して作成しました。

前面には電源スイッチ、前面入力端子、前面・後面入力切り替えスイッチ、入力レベル調整用VRが取り付けてあります。

メインアンプ内部の写真です。

後部入力端子、PREAMP電源コンセント、スピーカー出力端子。電源コードが取り付けてあります。

回路構成は IC BTL接続2チャンネルアンプの ICが1個搭載されております。メインアンプICには比較的大きな放熱板が取り付けてあります。電源は PCの液晶モニター用 DC12V スイッチング電源を搭載。

その他小物部品として

RCAコネクター 前面と後面

ACアウトレット

スピーカー接続ターミナル 4個

入力レベル調整VR(50KA~100KA)適宜使用

入力切替スライドスィッチ

通電表示付き電源スイッチ

が搭載されております。

DC電源基板入力配線に おまじないでフェライトコアを高周波ノイズ軽減作用で挿入

ACアダプターには 保護回路があるため 外付けFUSEは取り付けていません。

放熱板に取り付けたパワーアンプICと周辺構成部品の基板が取り付けてあります。

私的見解ですがパワーIC・TRを使用するときには 大きめの放熱板を使用し ジャンクション温度を下げるようにしています。過去に温度上昇による半導体破損事故も数多く修復しました。

通常動作時放熱板を触って動作温度を確認した場合熱くて連続的に触れることができない場合は放熱不足です。最悪でも室温プラス30℃ 60℃前後に押さえないと安定した動作は期待できません。事故発生確率も高くなります。

今回も充分な放熱効果の大きめの放熱板を使用しました。ケースも一部放熱板として動作しますので常用動作では ほのぬるい程度でです。

パワーICを放熱板に取り付ける場合 放熱効果を良くするため 必ず接触面にはシリコングリスを塗布してください。絶縁シートは台所用クレラップのようなフィルムを使用して絶縁できます。ラップは電子レンジ用で140℃以上の耐熱があり 絶縁シートとして使用することができます。ネジ取り付け穴は半田ごて先の熱で開穴は簡単に出来ます。

パワーアンプIC回路のの考察

今回使用しているパワーアンプICについて考察します。

アンプの設計に際し 前にも述べていますように 真空管アンプのサブシステムとして工作しています。

小生のスピーカーシステムは能率が 約95dBの能率であり 数ワット入力で不満なく動作します。スピーカーのインピーダンスは 8Ωです。 8Ω負荷でアンプ出力が5W以上あれば満足できます。

小型で大出力のICを模索しましたところ 自動車に積載しているカーステレオ用ICが比較的安価に販売されていました。

DC電圧12Vで動作しますので 電源も12V単電源で運転可能です。各社カーステレオ用ICを検索しましたら多数のICが候補として選択できました。

40年前のカーステレオでは リアジェット型8トラックテープ、コンバクトカセットテープ・カーステレオが主流でした。カースピーカーはほとんどインピーダンスが4Ω仕様でした。

当時の出力を考察してみますと

バッテリー電源 通常電圧 12V チャージアップ電圧13.8V を基準に設計されていましたので ほとんどのカーステレオではメインアンプ部はトランジスターP-P回路、ディスクリートで作成されています。これを元に考察しますと

最大出力は

13.8(V)/2 = 6.9V 6.9(V)/√2= 4.89(Vrms) が実効値となります

P = E×E/4 = 5.97(W) 歪が多いが最大出力は 約6W と推察できます。

これが車載蓄電池・基準電圧の 12V とすると 最大出力は 約4.5W 出力となります。

8Ω負荷での出力は半分の2.2Wですのでパワー不足と判断できます。

今回採用したICは BTL接続となっており 2つのパワーアンプがプッシュプル動作をし 電源電圧が片サイクル分を受け持ちます。電力合成で動作します。

先ほどの蓄電池電圧で電力値を考察してみますと

DC13.8(V)の場合 13.8/.√2= 9.21(Vrms)となり P = 9.21×9.21/4 = 21.2(W) となります。

DC12(V)の基準電圧の場合は P = 18.1(W) の出力となります。

この値を小生のスピーカーシステムで出力を考察しますと スピーカーインピーダンスが 8Ωにより

P = 9.05(W) 最大出力 約9Wで動作が可能ですので 十分な実用性があると判断しました。

現在のカーステレオの出力が 片チャンネル 40数ワットのアンプが存在します。これはスピーカーのインピーダンスを 2Ω として設計されているからです。又チャンネル数も増加しており 6チャンネル。8チャンネルのカーステレオが存在します。これだけ大出力のカーステレオ(カーナビ)ですと 車載バッテリーに大きな負荷がかかっている と推察できます。バッテリー上がりに ご用心、ご注意を !!!

パワーアンプICの選択

半導体デバイスとして現在市場に流通しているICを選択します。最新のパワーICの流通はほとんど見かけません。1世代又は2世代前のカーステレオのパワーICが流通していました。根気よくパーツ販売店を探さなければなりません。購入したICのスペックを調べると ディスコン 部品が廃盤となっているICも市場には数が少ないですが流通していました。

まずは ICの品質を考慮し国内設計のICを検索しました。検索条件としてBTL接続ICに絞りました。

国内の製造メーカーで以前から使用実績のあるメーカーを検索しますと

(あくまでも個人の主観で探しました) 半導体メーカーとして NEC 東芝 松下 三洋 各社のICを物色して入手し 実働試験をしました。 BTL接続ですので各社同じようなスペックとなっています。

ミリピッチの足ですのでインチピッチの蛇の目基板にはすんなり取り付けできません。足の間関を広げ一部の足は空中配線となります。

TOSHIBA TA7294P

V gain 41dB Max pow 23W monoral 12pin インチピッチ

SANYO LA4708

V gain 40dB Max pow 24W stereo 16pin ミリピッチ

ミリピッチの足ですのでインチピッチの蛇の目基板にはすんなり取り付けできません。足の間関を広げ一部の足は空中配線となります。

SANYO LA4700N

V gain 50dB Max pow 12W stereo 16pin ミリピッチ

ミリピッチの足ですのでインチピッチの蛇の目基板にはすんなり取り付けできません。足の間関を広げ一部の足は空中配線となります。

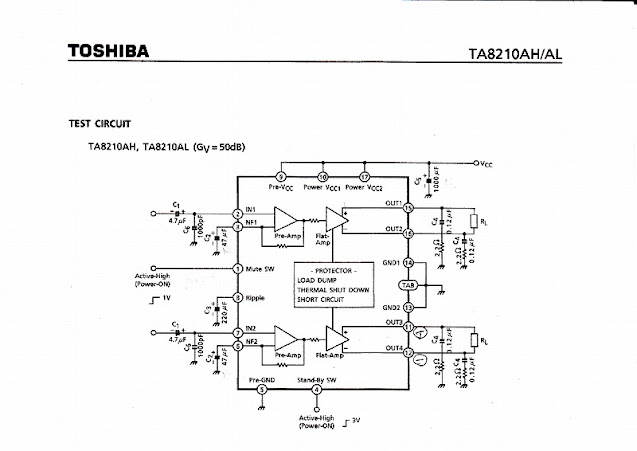

.jpg)

上図は TAOSHIBSA TA8210AH/AL を使った BTL接続アンプに実験的に CR(減衰)型トーンコントロール回路の実働試験回路を組み立てました。今回採用したパワーアンプ ICは V gain 50dB Max pow 22W stereo の規格です。このパワーアンプICを使った場合コントロールアンプからの出力を接続した場合では パワーアンプの利得が大きいため(V gain 50dB) 入力レベル調整用VRを挿入しなければレベルバランスが取れません。通常A型のVRを使用した場合 目盛りは 9時か10時 の位置での運用となります。パワーアンプの利得が大きいためです。工作したトーンコントロール回路はNF形で設計をしましたのでアクティブ型となります。今回実験した回路はパッシブ型で動作利得はありません。減衰型です。パワーアンプの利得が大きいのを逆手にパッシブ型(減衰型)での動作実験です。

追加記載 2022-08-26

分離型プリアンプ、メインアンプと同様にジャンク箱からの部品を総動員して作成しましたプリ・メインアンプです。コの字型のアルミシャーシーを加工して作成しました。

入力セレクターは4回路実装しており プリアンプとメインアンプが分離して動作できるように設計しました。

メインアンプには入力レベルコントロール用VRを取り付けてあります。

メインアンプの電源トランスは 12V,2Aの容量を使用しました。常時フルパワーで動作しませんので通常のBGM程度であれば問題なく動作します。ブリッジダイオードで整流後のフィルターコンデンサーは 6800μF/25WVを今回使用しました。

by musenan sennin

上図はパワーアンプIC 東芝 TA8210AH/AL を大きめの放熱板に取り付けたものです。仕様としてカーオーディオ用パワーICです。BTL接続での運用では インピーダンス4Ωのスピーカーを駆動する回路です。動作電圧として 13.8Vで設計されており ICの最大印可電圧は 18V です。完全なOTL,OCLではありませんが BTL接続であるためスピーカーは回路と直結接続されており 最大出力は片チャンネル20Wを超えるハイパワーの集積回路です。パワーICの入力部のみカップリングコンデンサーが使用されていますので 周波数特性としてDC領域までは不可能ですが 周波数特性として 20Hz~20KHz までは確保されていると思います。

このように大きめの放熱板に各社カーオーディオ用途のパワーアンプICを取り付け メーカー推奨周辺回路を基板に組み立てます。ラジカセ等のパワーICでは高々数ワットの能力しかありません。電源電圧13.8Vであればスピーカーのインピーダンスが4Ωであれば20W以上の高出力アンプが簡単に工作可能です。

道楽部屋のPCからの音源は 常用使用とし 今回作成した コントロールアンプ・BTLパワーアンプ を使い 100リットル・バスレフ型スピーカーシステム(能率95dB)・インピーダンス8Ω を駆動しています。スピーカーのインピーダンスは8Ω負荷であるため 最大出力電力は10W程度です。音量的には問題はなく真空管アンプに比べ省電力仕様です。

メインアンプの作成

メインアンプのデザインについては各個人の思考により作成してください。今回分離した理由として

一体型のプリメインアンプで作成しましたが 今回作成した大きさでプリ・メインアンプとして組み立てたためアンプ内部が混雑し 異常発振をおこし 不安定動作となりました。そのため分離型としました。

もう少し大き目のケースに組み立てた場合は 不安定な動作は起こしていません。念のため分離用シールド板を取り付けました。(実験済み)

パワーICも増幅度が高いため 配線引き回しによる浮遊容量等により 飛び込み発振があったと思います。

プリアンプ電源とパワーアンプ電源が共用できませんので 一体型の場合は内部は相当混雑します。

上図の姿写真はメインアンプ前面と後部写真です。コントロールアンプと同じコの字型のアルミシャーシーを使用して加工作成しました。両サイドにはアルミ板がなく木片を加工して作成しました。

前面には電源スイッチ、前面入力端子、前面・後面入力切り替えスイッチ、入力レベル調整用VRが取り付けてあります。

メインアンプ内部の写真です。

後部入力端子、PREAMP電源コンセント、スピーカー出力端子。電源コードが取り付けてあります。

回路構成は IC BTL接続2チャンネルアンプの ICが1個搭載されております。メインアンプICには比較的大きな放熱板が取り付けてあります。電源は PCの液晶モニター用 DC12V スイッチング電源を搭載。

その他小物部品として

RCAコネクター 前面と後面

ACアウトレット

スピーカー接続ターミナル 4個

入力レベル調整VR(50KA~100KA)適宜使用

入力切替スライドスィッチ

通電表示付き電源スイッチ

が搭載されております。

DC電源基板入力配線に おまじないでフェライトコアを高周波ノイズ軽減作用で挿入

ACアダプターには 保護回路があるため 外付けFUSEは取り付けていません。

放熱板に取り付けたパワーアンプICと周辺構成部品の基板が取り付けてあります。

私的見解ですがパワーIC・TRを使用するときには 大きめの放熱板を使用し ジャンクション温度を下げるようにしています。過去に温度上昇による半導体破損事故も数多く修復しました。

通常動作時放熱板を触って動作温度を確認した場合熱くて連続的に触れることができない場合は放熱不足です。最悪でも室温プラス30℃ 60℃前後に押さえないと安定した動作は期待できません。事故発生確率も高くなります。

今回も充分な放熱効果の大きめの放熱板を使用しました。ケースも一部放熱板として動作しますので常用動作では ほのぬるい程度でです。

パワーICを放熱板に取り付ける場合 放熱効果を良くするため 必ず接触面にはシリコングリスを塗布してください。絶縁シートは台所用クレラップのようなフィルムを使用して絶縁できます。ラップは電子レンジ用で140℃以上の耐熱があり 絶縁シートとして使用することができます。ネジ取り付け穴は半田ごて先の熱で開穴は簡単に出来ます。

パワーアンプIC回路のの考察

今回使用しているパワーアンプICについて考察します。

アンプの設計に際し 前にも述べていますように 真空管アンプのサブシステムとして工作しています。

小生のスピーカーシステムは能率が 約95dBの能率であり 数ワット入力で不満なく動作します。スピーカーのインピーダンスは 8Ωです。 8Ω負荷でアンプ出力が5W以上あれば満足できます。

小型で大出力のICを模索しましたところ 自動車に積載しているカーステレオ用ICが比較的安価に販売されていました。

DC電圧12Vで動作しますので 電源も12V単電源で運転可能です。各社カーステレオ用ICを検索しましたら多数のICが候補として選択できました。

40年前のカーステレオでは リアジェット型8トラックテープ、コンバクトカセットテープ・カーステレオが主流でした。カースピーカーはほとんどインピーダンスが4Ω仕様でした。

当時の出力を考察してみますと

バッテリー電源 通常電圧 12V チャージアップ電圧13.8V を基準に設計されていましたので ほとんどのカーステレオではメインアンプ部はトランジスターP-P回路、ディスクリートで作成されています。これを元に考察しますと

最大出力は

13.8(V)/2 = 6.9V 6.9(V)/√2= 4.89(Vrms) が実効値となります

P = E×E/4 = 5.97(W) 歪が多いが最大出力は 約6W と推察できます。

これが車載蓄電池・基準電圧の 12V とすると 最大出力は 約4.5W 出力となります。

8Ω負荷での出力は半分の2.2Wですのでパワー不足と判断できます。

今回採用したICは BTL接続となっており 2つのパワーアンプがプッシュプル動作をし 電源電圧が片サイクル分を受け持ちます。電力合成で動作します。

先ほどの蓄電池電圧で電力値を考察してみますと

DC13.8(V)の場合 13.8/.√2= 9.21(Vrms)となり P = 9.21×9.21/4 = 21.2(W) となります。

DC12(V)の基準電圧の場合は P = 18.1(W) の出力となります。

この値を小生のスピーカーシステムで出力を考察しますと スピーカーインピーダンスが 8Ωにより

P = 9.05(W) 最大出力 約9Wで動作が可能ですので 十分な実用性があると判断しました。

現在のカーステレオの出力が 片チャンネル 40数ワットのアンプが存在します。これはスピーカーのインピーダンスを 2Ω として設計されているからです。又チャンネル数も増加しており 6チャンネル。8チャンネルのカーステレオが存在します。これだけ大出力のカーステレオ(カーナビ)ですと 車載バッテリーに大きな負荷がかかっている と推察できます。バッテリー上がりに ご用心、ご注意を !!!

パワーアンプICの選択

半導体デバイスとして現在市場に流通しているICを選択します。最新のパワーICの流通はほとんど見かけません。1世代又は2世代前のカーステレオのパワーICが流通していました。根気よくパーツ販売店を探さなければなりません。購入したICのスペックを調べると ディスコン 部品が廃盤となっているICも市場には数が少ないですが流通していました。

まずは ICの品質を考慮し国内設計のICを検索しました。検索条件としてBTL接続ICに絞りました。

国内の製造メーカーで以前から使用実績のあるメーカーを検索しますと

(あくまでも個人の主観で探しました) 半導体メーカーとして NEC 東芝 松下 三洋 各社のICを物色して入手し 実働試験をしました。 BTL接続ですので各社同じようなスペックとなっています。

PCからの音源用アンプとして毎日使用しています。工作後運用開始から10年以上常用使用しているICアンプですが トラブルが発生しました。電源オフ時に一瞬異音が発生するようになり 内部確認すると下記基板のフィルターコンデンサー 3300μF/25WV が電解液漏れが発生していました。8200μF/16WVに交換後症状は改善されました。

電解コンデンサーは経年変化で劣化する部品です。85°の部品ではなく105°の部品でしたがやはり故障は発生します。2022/04追加記載

下記に掲載した図は IC各社のスペックを記載した箇所の抜粋を記載しています。各社標準周辺回路図を記載していましたので回路定数はメーカーの推奨値で組み立てます。

その下図はICの取り出し位置をペースに付属回路の部品配置を考察して記述しましたので 手書きで見苦しいとは思いますがパターンを起こすのに有効となります。

TOSHIBSA TA8210AH/AL

V gain 50dB Max pow 22W stereo 17pin ミリピッチ

下記に掲載した図は IC各社のスペックを記載した箇所の抜粋を記載しています。各社標準周辺回路図を記載していましたので回路定数はメーカーの推奨値で組み立てます。

その下図はICの取り出し位置をペースに付属回路の部品配置を考察して記述しましたので 手書きで見苦しいとは思いますがパターンを起こすのに有効となります。

TOSHIBSA TA8210AH/AL

V gain 50dB Max pow 22W stereo 17pin ミリピッチ

ミリピッチの足ですのでインチピッチの蛇の目基板にはすんなり取り付けできません。足の間関を広げ一部の足は空中配線となります。

TOSHIBA TA7294P

V gain 41dB Max pow 23W monoral 12pin インチピッチ

SANYO LA4708

V gain 40dB Max pow 24W stereo 16pin ミリピッチ

ミリピッチの足ですのでインチピッチの蛇の目基板にはすんなり取り付けできません。足の間関を広げ一部の足は空中配線となります。

SANYO LA4700N

V gain 50dB Max pow 12W stereo 16pin ミリピッチ

ミリピッチの足ですのでインチピッチの蛇の目基板にはすんなり取り付けできません。足の間関を広げ一部の足は空中配線となります。

TDA1552Q,TDA1554Q

国内で流通しています 現フィリップス(旧シグネテックス)のICは使用したことがありませんが 同じBTL接続のカーオーディオ用ICであり 付帯回路の部品点数も少なくチャレンジされても良いデバイスと思います。IC設計は10年以上前となります。

BTLパワーIC使用での注意事項

BTL接続されたパワーICはスピーカー出力線などが シャーシーなどと接触すると スピーカーが損傷、ICが破損する恐れがあります。プッシュプル動作で負荷に対して電力を得ている関係で出力はシャーシーアース、電源電圧からフローティングされており 空中に浮かんで動作している例えとなります。

IC内部に短絡保護回路が入っていると思いますが スピーカー配線に対しては注意が必要です。

詳細については他の文献、検索で "BTL接続"をご確認してください。

パワーアンプ電源回路

今回使用しましたパワーICは カーステレオ用を使用しました。直流12Vで動作するため電源回路としては パワートランスを整流して直流を得る場合と インバーターACアダプターを使用することを考慮して設計しました。現在はインバーターACアダプターで 直流12V 電流容量3~4Aのアダプターが安価で供給されています。パワートランス新規購入よりは安価と思います。パワートランス新規購入時には AC12V 3A 以上の製品を検討してください。常時フルパワーを出さないBGM程度では 2A以下のトランス容量でも充分に動作はします。常用使用しているBTLアンプの消費電流を測定してみました。通常の音量であれば 13.8Vの時にはアイドリング時(無音)消費電流は 120mA 程度です。両スピーカーからは1W出力の音も出ていないと思います。音出し時 250mA を超える電流は測定できませんでした。馬鹿げた音量および極端な低域ブーストをしなければ 12V/1A 程度の電源で十分と思います。低域音のブーストが一番消費電力が多くなります。小さなスピーカーおよび収納箱の容積(容量)がなければ 低域音を無理やり出そうとしても 物理的に無謀な話です。現代の若者たちは音質については無頓着のような気がします。

今回使用したICのスペックから 電源容量4A前後とメーカーからは表示記載がありました。

小生のアンプもPC液晶モニター用ACアダプターを機器に搭載して流用しています。規格はDC12V,3A です。音楽は常時フルパワーで運転はしておらず ピーク電力に際しては大容量の電解コンデンサーを投入して 消費電流値の平均化を測っています。電解コンデンサーの容量としては 4700μ~10000μの範囲で使用いてただければ良いと思います。耐圧は16WV以上を使用してください。

パワートランスを使用される場合は AC12Vの巻き線を使用するとブリッジ整流後最大DC16Vが発生します。ICの最大定格近くとなり 出力電力も大きくなりますので 整流後の直流電圧、電流容量には注意が必要です。プッシュプル回路では電源の残留ハムの影響を受けにくいのですが多少電源ノイズがスピーカーから音として確認できました。残留ノイズが気になる方は できるだけ直流安定化電源又はフィルター回路の強化を検討することをお勧めします。

国内で流通しています 現フィリップス(旧シグネテックス)のICは使用したことがありませんが 同じBTL接続のカーオーディオ用ICであり 付帯回路の部品点数も少なくチャレンジされても良いデバイスと思います。IC設計は10年以上前となります。

BTLパワーIC使用での注意事項

BTL接続されたパワーICはスピーカー出力線などが シャーシーなどと接触すると スピーカーが損傷、ICが破損する恐れがあります。プッシュプル動作で負荷に対して電力を得ている関係で出力はシャーシーアース、電源電圧からフローティングされており 空中に浮かんで動作している例えとなります。

IC内部に短絡保護回路が入っていると思いますが スピーカー配線に対しては注意が必要です。

詳細については他の文献、検索で "BTL接続"をご確認してください。

パワーアンプ電源回路

今回使用しましたパワーICは カーステレオ用を使用しました。直流12Vで動作するため電源回路としては パワートランスを整流して直流を得る場合と インバーターACアダプターを使用することを考慮して設計しました。現在はインバーターACアダプターで 直流12V 電流容量3~4Aのアダプターが安価で供給されています。パワートランス新規購入よりは安価と思います。パワートランス新規購入時には AC12V 3A 以上の製品を検討してください。常時フルパワーを出さないBGM程度では 2A以下のトランス容量でも充分に動作はします。常用使用しているBTLアンプの消費電流を測定してみました。通常の音量であれば 13.8Vの時にはアイドリング時(無音)消費電流は 120mA 程度です。両スピーカーからは1W出力の音も出ていないと思います。音出し時 250mA を超える電流は測定できませんでした。馬鹿げた音量および極端な低域ブーストをしなければ 12V/1A 程度の電源で十分と思います。低域音のブーストが一番消費電力が多くなります。小さなスピーカーおよび収納箱の容積(容量)がなければ 低域音を無理やり出そうとしても 物理的に無謀な話です。現代の若者たちは音質については無頓着のような気がします。

今回使用したICのスペックから 電源容量4A前後とメーカーからは表示記載がありました。

小生のアンプもPC液晶モニター用ACアダプターを機器に搭載して流用しています。規格はDC12V,3A です。音楽は常時フルパワーで運転はしておらず ピーク電力に際しては大容量の電解コンデンサーを投入して 消費電流値の平均化を測っています。電解コンデンサーの容量としては 4700μ~10000μの範囲で使用いてただければ良いと思います。耐圧は16WV以上を使用してください。

パワートランスを使用される場合は AC12Vの巻き線を使用するとブリッジ整流後最大DC16Vが発生します。ICの最大定格近くとなり 出力電力も大きくなりますので 整流後の直流電圧、電流容量には注意が必要です。プッシュプル回路では電源の残留ハムの影響を受けにくいのですが多少電源ノイズがスピーカーから音として確認できました。残留ノイズが気になる方は できるだけ直流安定化電源又はフィルター回路の強化を検討することをお勧めします。

余興 BTLパワーアンプに CR(減衰)型 トーンコントロール回路を追加 2022/03 追加記載

.jpg)

上図は TAOSHIBSA TA8210AH/AL を使った BTL接続アンプに実験的に CR(減衰)型トーンコントロール回路の実働試験回路を組み立てました。今回採用したパワーアンプ ICは V gain 50dB Max pow 22W stereo の規格です。このパワーアンプICを使った場合コントロールアンプからの出力を接続した場合では パワーアンプの利得が大きいため(V gain 50dB) 入力レベル調整用VRを挿入しなければレベルバランスが取れません。通常A型のVRを使用した場合 目盛りは 9時か10時 の位置での運用となります。パワーアンプの利得が大きいためです。工作したトーンコントロール回路はNF形で設計をしましたのでアクティブ型となります。今回実験した回路はパッシブ型で動作利得はありません。減衰型です。パワーアンプの利得が大きいのを逆手にパッシブ型(減衰型)での動作実験です。

入力装置として右側のユニット購入は10数年前となりますが USB D/A,A/DコンバーターのSound BLASTER 音源ボードです。ステレオ装置と接続するため 出力レベルとして 0dBm,1V程度の能力があると思います。

上図はトーンコントロール回路の2連VRに周波数特性を決めるCR類を空中配線しました。左側は BASS 右側は TREBLE 調整用 L-ch,R-ch 2連VRです。ターンオーバー周波数はNF形トーンコントロール回路と同様の 低域 500Hz,高域 3000Hz で設計したものです。変化量を ±10dB を目標にです。

ここでCR型トーンコントロールの場合使用する調整用VRは NF型と異なり抵抗値変化カーブはB型を使用することはできません。音量調整用と同じA型カーブのVRを使用します。NF形であればB型のVRで機械的中心ではフラットな特性を得られましたが CR型では機械的中心ではフラットな特性を得ることができません。比較的フラットな特性を得られるA型を使う理由です。

CR減衰型トーンコントロールの場合 NF形に比較して構造上音質変化量は多く取れません。

上図はCR型トーンコントロールの回路図です。見てのごとく部品点数は多くありません。増幅回路も使われていません。片チャンネル分であれば VRは3個、 コンデンサーが4個、 抵抗器が3本で工作できます。R3 は取り付けなくてもよいと思います。今回新規部品を入手する場合 VRはすべてA型汎用品を採用してください。50KΩ(A),100KΩ(A) の2連型VRであれば比較的簡単にパーツ屋および通販サイトでで見つかると思います。ただ高性能の通則用密閉型2連VRのA型はほとんど見つからないと思います。回路図でドットマーク側がブースト(増強)であり端子番号は③番です。

今回このCR型トーンコントロール回路を思い立ったのは昨年12月にWin 11 pro のミドルタワーPCを新規に組み立てたため 以前愛用していたミドルタワーPC Win 10 pro を娘に譲渡したのですが あいにくPCにはオーディオ出力端子はありますが スピーカーを鳴らすオーディオアンプは付帯していません。ノートPCのオーディオはオーディオとは言えない粗悪な音質です。そこで思いだしたのが 以前実験を兼ね多数のBTLパワーアンプを数種類工作し保管してありました。それの活用です。実験的にPCからの3Pミニジャック仕様のオーディオ出力をBTLアンプに接続した場合 BTLアンプの利得が高いため相当量アンプ入力を絞らなければまともに働きません。そこで思いついたのが今回実用実験をした CR(減衰)型トーンコントロール回路の追加です。思惑通りトーン回路で音量レベルが減衰し違和感なくPCからの音源がスビカーから音出しできるようになったとの報告です。BTLアンプに音質調整および入力レベルコントロールができますので 簡単なステレオアンプということができます。

下記簡易的なプリメインアンプですが 真空管アンプシステムのメインスピーカーを鳴らしてBGM再生においてはシステムコンポよりはましな音で聞くことができます。高級品の3ウェイ・4ウェイのスピーカーには似合いません。100リットル,バスレフ型の箱に搭載した古いフルレンジ6半スピーカー(P-610A)2連であれば十分満足できます。

上図はCR減衰型トーンコントロール回路を銅板シールドケースに収納した画像です。又新規工作したICパワーアンプです。トーンコントロール部を組み立てるに新規 2連50KΩ(A)×2,VRと音量調整用2連 100KΩ(A) VRを購入しシールドケースに収納しました。内部には小基板に各CRを配線してあります。ICパワーアンプは在庫分で組み立てました。品番はシグネテックス製 TDA2009A です。規格として MAX DC:28V であり動作電圧は DC:24Vで設計しました。電源は加湿器に使用されていた DC24V 0.8A スイッチング電源を転用です。アイドリング電流は59mA ほど消費しており約1.5Wが常時熱源ですのでしっかり放熱できる構造としてあります。放熱板温度は常時手で触れる温度としてあります。40~50℃前後と思います。汎用品のパワーアンプでありアウトプットコンデンサーを出力側に1500μF/25WV を挿入しています。OCLアンプではありません。このシステムであれば消費電力は数ワット程度と思います。

デジタル音源再生・入力装置は Xacti ICR-PS401RM エネループ単4型充電池1本で動作する PCM/MP3レコーダーです。道楽部屋で使用するときにはPCのUSB端子からの電源で動作し 内蔵電池は使用しません。本体には 4GB のメモリーが内蔵されており またマイクロSDカードも装着できます。現在16GBのマイクロSD を装着してあり PCに記録してある音源を内蔵メモリー及びマイクロSDカードに転送し オーディオプレーヤーとしてPCM音源を常用ステレオスピーカーと接続し BGM 音楽を楽しんでいます。CD盤20枚前後の音源が再生可能なデジタル音源プレーヤーです。MP3ファイルであれば1000曲以上連続再生できると思います。パーアンプは 8Ω負荷 7W 程度です。音源はヘッドホーン端子からの出力で動作しているため大音量の再生はできません。ICの動作利得が小さいためです。BGM再生には不満はありません。真空管アンプシステムに比べれば音質は良好とは思えませんが BGM再生省電力オーディオアンプとして遊んでいます。iPod .ウォークマンの機器に比べPCM録音できるのと マイクロSD カードを交換すれば多種多様の音源再生が可能であり重宝しています。又この機種ではアナログ信号をPCM録音ができますので 古い音源であるカセット音源・LPレコード音源は マイク/ライン入力端子に接続すれば簡単に44.1KHz CDフォーマットファイル(.wave)に変換できます。 ICR-PS401RMは古い音源をデジタル化できる装置でもあります。

昔のアナログ音源は所有しているLPレコードおよびオープンリールテープ音源についてはPCを使って デジオンのソフトで CDフォーマット wave にデジタル変換して PC OS win 11 pro の HDD(4TB) に保管完了しています。今回紹介したICレコーダーであればPCがなくても wave,MP3,ファイルのデジタル音源として記録できます。ただその場合 録音入力調整用のVRを録音音源とレコーダー間に挿入しなければ使いにくいと思います。

TDA2009A 主な仕様 DC24V RL 4Ω 12.5W . RL 8Ω 7W .VG 36dB ,f 特性 -3dB周波数 L:20Hz ,H:80KHz

デジタルオーディオプレーヤー(ICレコーダー ) Xacti ICR-PS401RM wave,MP3,wma ファイル再生可能

最初に工作したものは バラック構造で実験的な工作ですので トーン回路VRはB型を使ったためVRの機械的中心点ではフラットな状態とはなりませんでした。今回インターネットで検索しましたら CR型トーンコントロールの検索で定数の計算式を見つけることができました。参考としてください。

一体型 プリメインアンプの作成

入力セレクターは4回路実装しており プリアンプとメインアンプが分離して動作できるように設計しました。

メインアンプには入力レベルコントロール用VRを取り付けてあります。

メインアンプの電源トランスは 12V,2Aの容量を使用しました。常時フルパワーで動作しませんので通常のBGM程度であれば問題なく動作します。ブリッジダイオードで整流後のフィルターコンデンサーは 6800μF/25WVを今回使用しました。

作成から約10年も経過し 内部点検時このコンデンサーから電解液・液漏れが確認できました。バンド取り付け型の 10000μF/25WV 電解コンデンサーに交換です。2022/04 追加記載

内部構造写真です。

大きさは

W310×D200×H68 の大きさとなっており 電源回路はプリアンプの電源トランスとメインアンプの電源トランスが搭載されています。

プリアンプのDCオフセット電圧の直流分カットコンデンサーは10μFフィルムコンデンサー(水色)は基板に搭載できないためプリアンプ出力端子部に実装しました。

ブリアンプ出力端子は2系統の出力端子構造となっており プリ・メイン分離用スライドスイッチで切り替えます。

メインアンプ出力ICは今回 LA4708 (BTL) を使用しました。通常動作においては大きな放熱板とシャーシーアルミ板(1.5t)を使用しているため 筐体温度は ほのぬるい程度で安定動作します。

今回搭載したコントロール基板は TONE VR 50KΩ(B)2連を使用しての設計となります。

プリアンプ電源基板とプリアンプ基板はシールド板に背中合わせとしており アンプの異常発振等のトラブルは発生していません。

入力セレクター回路のロータリースイッチはシールド線をなくすため延長シャフトを使用してタイトカップリングで連結としました。

ロータリースイッチの取付台がシールド板の役目となりRCAジャック間の配線はシールド線を使用していません。前面入力端子とローターリースイッチ間はシールド線を採用しました。

各ツマミみもジャンク品を再利用したため見栄えはよくありません。スマートなツマミを使用すれば良いのですが !!!

今回の省電力プリ・メインアンプ作成運用で感じたことは 真空管アンプシステムとその場で切り替えて試聴すると音質差は歴然とあります。しかし人間の耳は不思議なもので時間が経つと大きな差異が感じなくなり耳が順応してくれます。オーディオ評論家の聴覚感覚を物理特性で測定したくなります。人間測定器とは ええかげんな特性の測定器です。中には微妙な差異がわかる職人芸の測定器の方もおられます。国宝級だと思います。

お陰様でBGMを聞きながら心地よいお昼寝ができるようになりました !!!

その他のブログについては プロフィールまで !! by 無線庵 仙人

無線庵 仙人の 独り言

今回の手作りICを使った プリ・メインアンプの構想からケースに組み立てて動作するようになるまでには約3年ほどかかりました。学生時代の数式などを思い出しながら解析・考察です。ラジオ少年の初期には子供の科学、初歩のラジオなどの雑誌からの工作でした。モノマネから始まり 理論がわからないまま自作していた時代を過ごしています。現在の工作ではある程度の理論的な裏付けを取り 過去から使われている基本回路を考察し 頭の体操をするようにしています。数学は苦手ですが簡単な算数程度であれば計算できます。算数程度の能力で計算し回路解読できるようにしています。学生時代のヘンミ計算尺が懐かしく思い出しました。現在は計算尺から関数計算機(ピタゴラス)に変わり指数計算、関数計算が非常に楽になり重宝しています。現在はインターネット等の普及により 各デバイスの製造元からの仕様書が簡単に入手できます。 当時の設計者は仕様書(メーカーのハンドブック)から商品を開発していた様子が想像できました。

大きさは

W310×D200×H68 の大きさとなっており 電源回路はプリアンプの電源トランスとメインアンプの電源トランスが搭載されています。

プリアンプのDCオフセット電圧の直流分カットコンデンサーは10μFフィルムコンデンサー(水色)は基板に搭載できないためプリアンプ出力端子部に実装しました。

ブリアンプ出力端子は2系統の出力端子構造となっており プリ・メイン分離用スライドスイッチで切り替えます。

メインアンプ出力ICは今回 LA4708 (BTL) を使用しました。通常動作においては大きな放熱板とシャーシーアルミ板(1.5t)を使用しているため 筐体温度は ほのぬるい程度で安定動作します。

プリアンプ電源基板とプリアンプ基板はシールド板に背中合わせとしており アンプの異常発振等のトラブルは発生していません。

入力セレクター回路のロータリースイッチはシールド線をなくすため延長シャフトを使用してタイトカップリングで連結としました。

ロータリースイッチの取付台がシールド板の役目となりRCAジャック間の配線はシールド線を使用していません。前面入力端子とローターリースイッチ間はシールド線を採用しました。

各ツマミみもジャンク品を再利用したため見栄えはよくありません。スマートなツマミを使用すれば良いのですが !!!

今回の省電力プリ・メインアンプ作成運用で感じたことは 真空管アンプシステムとその場で切り替えて試聴すると音質差は歴然とあります。しかし人間の耳は不思議なもので時間が経つと大きな差異が感じなくなり耳が順応してくれます。オーディオ評論家の聴覚感覚を物理特性で測定したくなります。人間測定器とは ええかげんな特性の測定器です。中には微妙な差異がわかる職人芸の測定器の方もおられます。国宝級だと思います。

お陰様でBGMを聞きながら心地よいお昼寝ができるようになりました !!!

その他のブログについては プロフィールまで !! by 無線庵 仙人

無線庵 仙人の 独り言

今回の手作りICを使った プリ・メインアンプの構想からケースに組み立てて動作するようになるまでには約3年ほどかかりました。学生時代の数式などを思い出しながら解析・考察です。ラジオ少年の初期には子供の科学、初歩のラジオなどの雑誌からの工作でした。モノマネから始まり 理論がわからないまま自作していた時代を過ごしています。現在の工作ではある程度の理論的な裏付けを取り 過去から使われている基本回路を考察し 頭の体操をするようにしています。数学は苦手ですが簡単な算数程度であれば計算できます。算数程度の能力で計算し回路解読できるようにしています。学生時代のヘンミ計算尺が懐かしく思い出しました。現在は計算尺から関数計算機(ピタゴラス)に変わり指数計算、関数計算が非常に楽になり重宝しています。現在はインターネット等の普及により 各デバイスの製造元からの仕様書が簡単に入手できます。 当時の設計者は仕様書(メーカーのハンドブック)から商品を開発していた様子が想像できました。

MT管 6B-Q5 を使った常用真空管アンプ

6B-Q5 です。ラジオ少年時代に ラジオ以外で 自作ステレオを最初に作成したアンプと記憶があります。当時は初歩のラジオ誌か電波科学誌かは記憶は定かではありません。松下製 7189 プレート電圧 400V 5極管接続で 10Wの出力 が出る という製作記事により 作成意欲が発生。山水のシングル用出力トランスを購入して作成した記憶があります。スピーカーはコーラル 8C-X7を購入してエンクロージャーは みかん箱(石炭箱)で工作しました。バッフル板はラワン板、サランネットは日本手ぬぐい、吸音材は古い座布団と記憶しています。7189は6B-Q5の耐圧を上げて作成された真空管との記憶です。NFBの理論もわからず モノマネ の時代です。今と違い抵抗器の大きさも違い L型、P型、巻き線抵抗器とオイル含浸ペーパーコンデンサーを使用して工作しました。

今考えると真空管規格から推察ですが 真空管大量消費時代の消耗品扱いの設計と思います。現在でも市場には輸入管となりますが 6B-Q5 及び類似管は数多く流通しています。小生は3極管接続p-p、カソードバイアス動作で5W程度の出力ですが 能率の良いスピーカーシステムですとリスニングには支障はありません。小型管と侮ってはいけません。作成したアンプは真空管の放熱に注意して工作しないと 周辺は長時間通電で温度が上昇します。部品としては高額な出力トランスが1個故障しました。修復には高額な費用が発生しました。特にタムラの出力トランス(F-486)価格が上昇し 製作した当時は1万円を切っていましたが 現在は倍以上の価格となりました。古典芸能を楽しみ 継続するにはお小遣いの出費が頭痛の種となっています。

写真掲載した 6B-Q5 の真空管はドイツ製となっていますが W,H(ウエスチング ハウス)は米国の会社です。20数年ほど前に1ダースで購入しました。Germany 表示のみであり西ドイツの表記がないため東欧製品と推察します。ヨーロッパでの名称表記はありません。欧州名は EL84 です。200×300のシャーシーに組み立て小型真空管アンプとして特に夜間のリスニングに重宝しています。現在の出力トランスは ISO 新タンゴ FE-10-10 を搭載しており トランス自体も小型となりました。写真をよく見るとF-486の取り付け穴が少し見えています。トランスの規格が違い 最大出力規格が15Wから10Wに下がりました。今回の故障に於いて F-486 1個強の価格で FE-10-10が2個購入できました。

6B-Q5 です。ラジオ少年時代に ラジオ以外で 自作ステレオを最初に作成したアンプと記憶があります。当時は初歩のラジオ誌か電波科学誌かは記憶は定かではありません。松下製 7189 プレート電圧 400V 5極管接続で 10Wの出力 が出る という製作記事により 作成意欲が発生。山水のシングル用出力トランスを購入して作成した記憶があります。スピーカーはコーラル 8C-X7を購入してエンクロージャーは みかん箱(石炭箱)で工作しました。バッフル板はラワン板、サランネットは日本手ぬぐい、吸音材は古い座布団と記憶しています。7189は6B-Q5の耐圧を上げて作成された真空管との記憶です。NFBの理論もわからず モノマネ の時代です。今と違い抵抗器の大きさも違い L型、P型、巻き線抵抗器とオイル含浸ペーパーコンデンサーを使用して工作しました。

今考えると真空管規格から推察ですが 真空管大量消費時代の消耗品扱いの設計と思います。現在でも市場には輸入管となりますが 6B-Q5 及び類似管は数多く流通しています。小生は3極管接続p-p、カソードバイアス動作で5W程度の出力ですが 能率の良いスピーカーシステムですとリスニングには支障はありません。小型管と侮ってはいけません。作成したアンプは真空管の放熱に注意して工作しないと 周辺は長時間通電で温度が上昇します。部品としては高額な出力トランスが1個故障しました。修復には高額な費用が発生しました。特にタムラの出力トランス(F-486)価格が上昇し 製作した当時は1万円を切っていましたが 現在は倍以上の価格となりました。古典芸能を楽しみ 継続するにはお小遣いの出費が頭痛の種となっています。

写真掲載した 6B-Q5 の真空管はドイツ製となっていますが W,H(ウエスチング ハウス)は米国の会社です。20数年ほど前に1ダースで購入しました。Germany 表示のみであり西ドイツの表記がないため東欧製品と推察します。ヨーロッパでの名称表記はありません。欧州名は EL84 です。200×300のシャーシーに組み立て小型真空管アンプとして特に夜間のリスニングに重宝しています。現在の出力トランスは ISO 新タンゴ FE-10-10 を搭載しており トランス自体も小型となりました。写真をよく見るとF-486の取り付け穴が少し見えています。トランスの規格が違い 最大出力規格が15Wから10Wに下がりました。今回の故障に於いて F-486 1個強の価格で FE-10-10が2個購入できました。

AB1プッシュプル・セルフバイアスで組み立てたため カソード抵抗でのバイアス電圧で動作します。固定バイアスとは異なり ほとんど調整個所はありません。各部の電圧チェックで事は足ります。入門者用として最適な真空管アンプと思います。大きな出力は得られませんが テスター一台で完成する真空管アンプかもしれません。最初から 300B から工作する方もいるようですが 300B,2A3などの直熱管は夜間リスニングに陰極・フィラメントから発生するハム音・残留雑音で悩まされると思います。

by musenan sennin

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

こんにちは.

返信削除トーンコントロール回路に興味を持ちまして拝見致しました.その中で,±2電源回路につきましても作製したいと思いまして只今パーツ集めをしております.

そこでトランスにつきましてご教授いただきたく投稿させて頂きました.初心者の質問で恐縮です.2点のご質問です.

・12V-0V-12V 0.5A以上というのが近隣のパーツショップでは無く,13V-0V-13Vや15V-0V-15Vはありました.この出力電圧差は問題でしょうか?

・次のようなトロイダルトランスでも利用できますでしょうか?

http://eleshop.jp/shop/g/gBB1415/

型番は,HDB-25(L)

これは,0V-12Vを2つ持っておりますので,それぞれの0Vを回路図のGに接続,という使い方でよろしいでしょうか?

以上,ご教授いただきたくお願い申し上げます.

こんにちは 電源基板の件ですが 上記の AC13V,15Vのトランスであれば問題なく±12Vの電源は作成可能です。コントロールアンプでの消費電力が1W程度です。回路電流は W=I×E より 1W=I×24V から 0.041Aです。各レギュレーターICでの電力損失はトランスがAC13Vの場合 18V-12V=6V ですので W=6×0.041=0.246Wですので 回路動作としては問題ありません。

返信削除トライダルトランスとは高級ですね。使用には問題ありません。小生などはジャンクのACアダプターを使っています。

シングル巻きのトランスは PT-Aの使用方法の配線で動作します。全波倍電圧整流回路です。

by musenan sennin

早速,お返事くださいまして誠にありがとうございます.

返信削除また,詳細にご教授頂き良く理解できました.

そうですよね,トロイダルトランスはオーバースペックですよね.たまたま,以前製作した物をバラした時の遊んでいるものがありましたので使えるかな,と思った次第です.

0.5A以上とのことでしたので,やはり1Aくらいの余裕があった方がよろしいかなと思い,共立の13V-0V-13V,1Aを購入してみようと思います(これもちょっとお高いですが).